|

念珠

|

| |

|

鉢

|

| |

|

錫杖

|

| |

|

嘎烏

|

| |

|

擦擦

|

| |

|

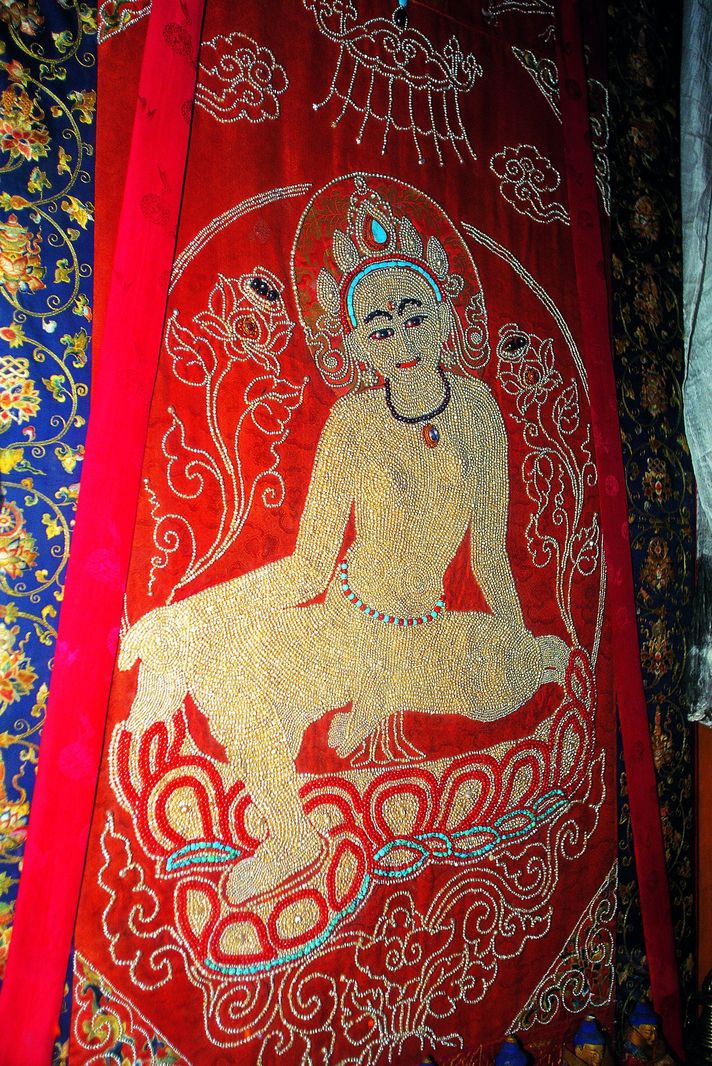

唐卡

|

| |

|

坐具

|

| |

|

轉經筒

|

| |

|

金剛橛

|

| |

|

法螺

|

| |

|

金剛杵

|

| |

|

金剛鈴

|

| |

|

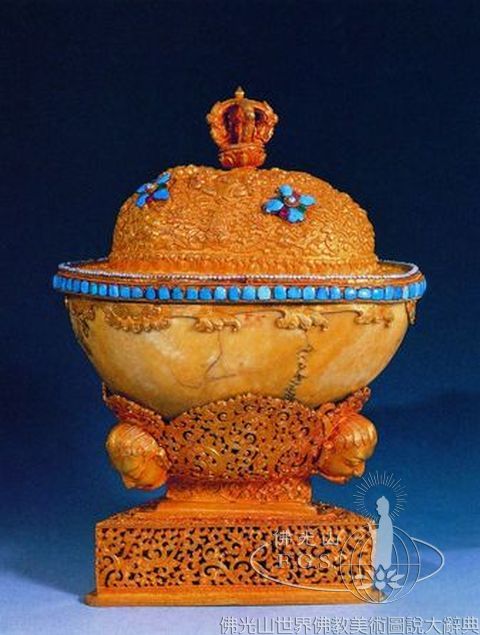

嘎巴拉碗

|

| |

|

曼荼羅

|

| |

|

佛教法器舉要五及六

(五)攜行器

1. 念珠

又稱數珠、珠數、誦珠、咒珠、佛珠。以線貫串一定數目之珠粒,於稱名念佛或持咒時,用以記數之隨身法具。使用顆數之不同,所代表之意義亦有分別,如一百零八顆,即表示求證百八三昧而斷除百八煩惱。

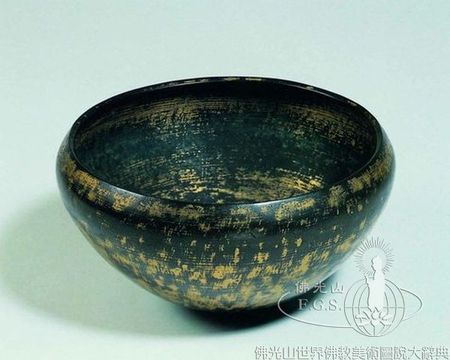

2. 鉢

僧侶所常持十八物之一,一般作為食器。多呈圓形,平底,斂口,至於材料、顏色、大小等均有定制。

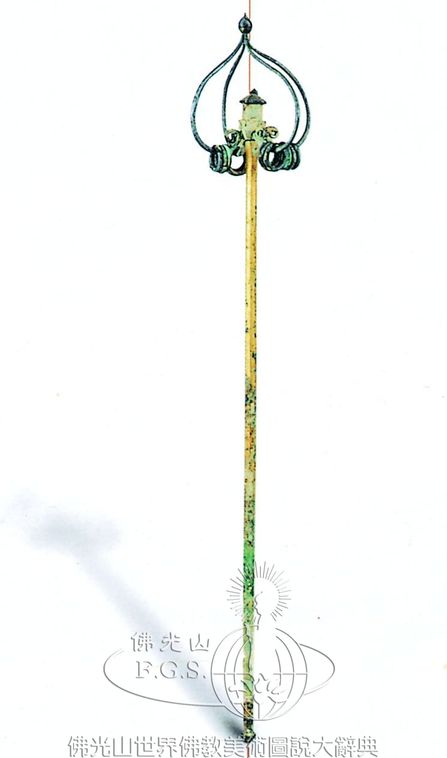

3. 錫杖

又稱聲杖、有聲杖、智杖、德杖、鳴杖、金錫,簡稱「杖」。比丘十八物之一。梵語音譯為棄羅、喫棄羅。比丘行於道路時,應當攜帶之道具。原用於驅趕毒蛇、害蟲等,或乞食之時振動錫杖,使人遠聞即知。於後世則成為法器之一。

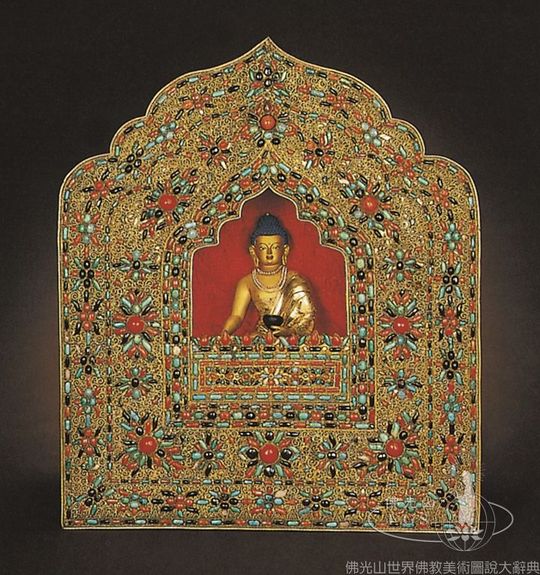

4. 嘎烏

藏語為ga'u,係指「匣」,原為供奉佛像的寶盒。現泛指匣狀鑲嵌珠寶的隨身飾物。

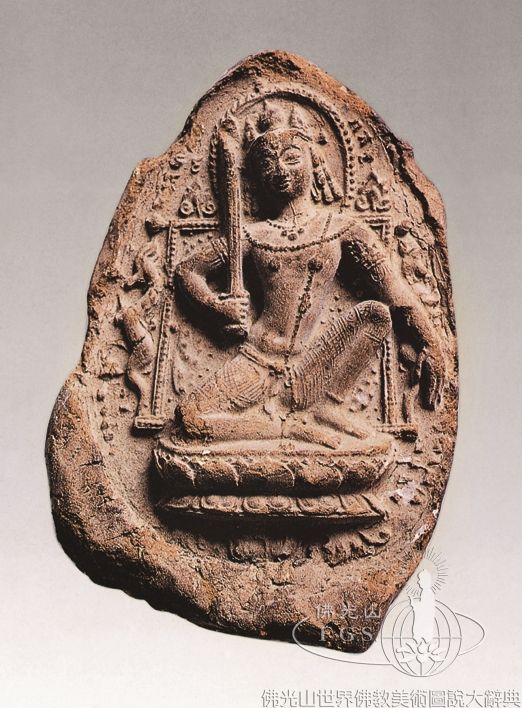

5. 擦擦

為梵語藏譯後之藏文發音,指小型脫模泥塑,漢地稱為善業泥,屬造像功德之一種。主要表現內容有佛像、佛塔、經文,其尺寸一般約4~8公分,較大者可達30公分。

6. 唐卡

亦稱唐嘎,唐喀,乃藏文音譯。通常懸掛作為禮拜供奉的宗教卷軸畫,是藏族文化中獨特的一種繪畫形式。唐卡的構思大致分為絲面、繡像、絲貼、手織、版印等。依材料的不同,依材料的不同,分為國唐和止唐:國唐是用絲綢等拼貼縫合、編織等方式製作;止唐則用顏料畫在布上,另有以珠寶鑲嵌製成。

7. 坐具

梵語音譯尼師壇、尼師但那,意譯為敷具、舖具、坐臥具、坐衣、襯臥衣、隨坐衣。僧侶坐臥時敷於地上或臥具上之長方形布,可防禦地上植物、蟲類,進而保護身體;即護身、護衣、護眾人牀席臥具之作用。

(六)密教專用法具

1. 轉經筒

西藏佛教徒祈禱所用之法物,其形狀如筒。經筒大小尺寸不一,中貫以軸,其中裝有紙印經文,外圍多刻有六字真言。手持握柄轉動,每轉動一周表示念誦六字真言一遍。

2. 金剛橛

又作四方橛、四橛、普巴杵。密教行法常用法器之一。密教為除障之故,修法時,於護摩壇四隅立柱,並以金剛線圈圍住,即為四橛。材質多為木胎或金屬製。

3. 法螺

梵語意譯珂、貝、蠡貝,亦稱螺。喻佛說法時,廣被大眾,故稱法螺,為佛教吹奏法器之一。

4. 金剛杵

原為古代印度之武器,質地堅固,能擊破各種物質,故得金剛之名。密教中,金剛杵象徵摧毀煩惱之菩提心,為諸尊之持物或修法之道具。形式有獨股、二股、三股、四股、五股,九股、塔杵、寶杵等。

5. 金剛鈴

又作金鈴,西藏密教所用者又稱藏鈴。督勵眾生精進與喚起佛、菩薩之驚覺所振搖之鈴。於修法中,為驚覺、勸請諸尊,令彼等歡喜而振搖之。

6. 嘎巴拉碗

嘎巴拉,意即護樂,是大悲與空性的象徵,為藏密修無上瑜伽密舉行的灌頂儀式時用。多是依照高僧大德生前的遺囑,從其遺體上取下後製成。嘎巴拉碗為頭蓋骨所製。

7. 曼荼羅

又稱曼陀羅、曼吒羅、漫荼羅、蔓陀羅、曼拏攞、滿荼邏、滿拏囉。梵語mandala,西藏語 dkyil-hkhor。意譯壇、壇場、輪圓具足、聚集。

印度修密法時,為防止魔眾侵入,而劃圓形、方形之區域或建立土壇,有時亦於其上畫佛、菩薩像,事畢像廢;故一般以區劃圓形或方形之地域,稱為曼荼羅,認為區內充滿諸佛與菩薩,故亦稱為聚集、輪圓具足。

|