|

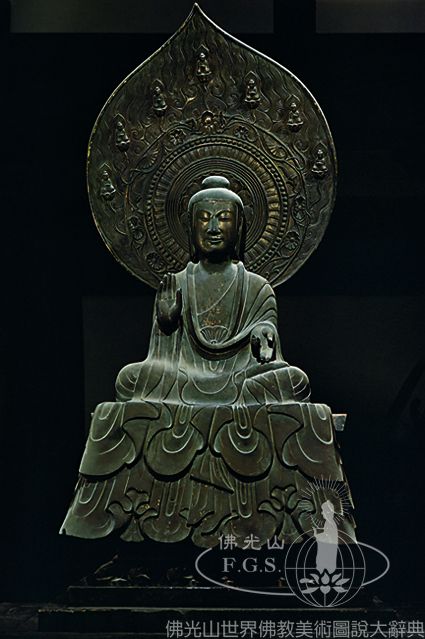

圓雕

|

| |

|

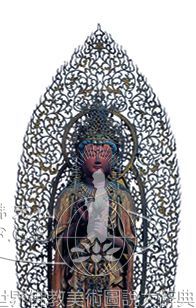

透雕背光

|

| |

|

高浮雕

|

| |

|

淺浮雕

|

| |

|

陰刻

|

| |

|

陽刻

|

| |

|

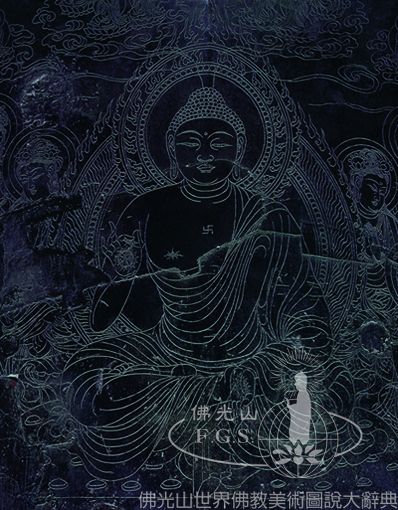

線刻

|

| |

|

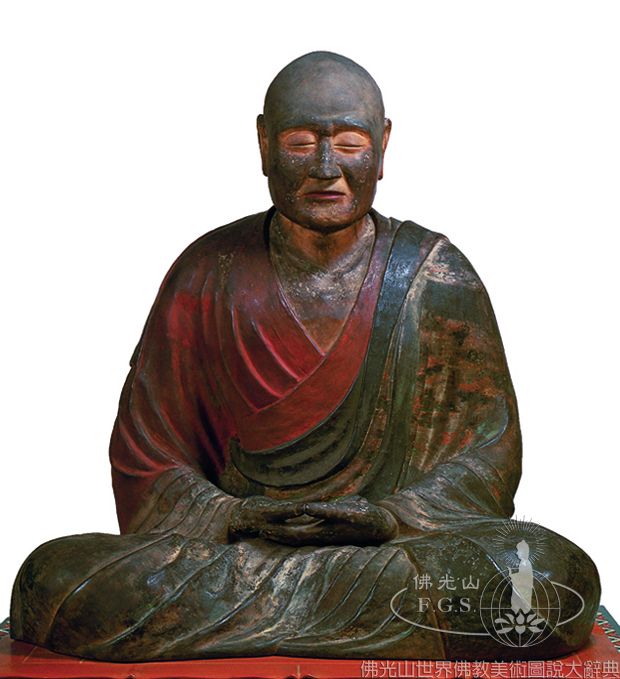

圓塑

|

| |

|

彩塑

|

| |

|

影塑

|

| |

|

漆塑

|

| |

|

脫蠟法造像

|

| |

|

雕塑技法專有名詞

五、雕塑技法專有名詞

雕塑又稱造像,佛教造型藝術技法之一。按佛教像軌儀則,以泥、石膏、木、石、金屬等為材料,經雕、刻、塑、鑄等加工技法刻塑成型,表現尊像長、寬、高三度空間之相好儀容。具象徵性、裝飾性、紀念性等功能,供人瞻仰禮拜。按其空間形式和表現技法,有圓雕、浮雕、透雕、線刻等類,又因不同的材質而有多種雕塑技法,參見以下列舉技法示例:

(一)雕刻

將硬質性材料,如木、石、玉等,以雕、刻或鑿等減法,去其多餘,以突顯尊像之形貌特徵。

1.圓雕

供奉於寺院殿堂或特定空間,可環繞禮敬,多角度瞻仰的立體雕刻。造像以立體形式呈現,不附著於壁面,如寺院殿堂供奉的佛像、造像碑、經幢、石獅等。

2.透雕

雕刻其中一種技法,建立在浮雕基礎上,將背景鏤空,突顯出作品之主題。

3.浮雕

以平面浮凸隱起的方式雕刻出形象,貼近畫面效果而又具有立體感,主要供正面欣賞。宋《營造法式》記中國傳統的浮雕技法有四種:「一曰剔地起突;二曰壓地隱起;三曰減地平鈒;四曰素平。」技法與印度、犍陀羅雕刻略有不同。綜合古今浮雕表現技法,作品依表面凸出高度不同,可分為陽刻、陰刻、高浮雕、淺浮雕、線刻。

(1)陽刻

將主題圖像線條於平面保留下來,空白處鑿去,使主題凸起,類似於《營造法式》的「減地平鈒」。

(2)陰刻

將主題圖像線條從平面鑿凹下刻,以此形成圖像的剪影效果。

(3)高浮雕

又稱深浮雕,類似於《營造法式》的「剔地起突」。使雕刻作品主題浮凸於表面,主題外減地為底,呈現層次多,高低起伏大的特點。

(4)淺浮雕

又稱薄肉雕,類似於《營造法式》的「壓地隱起」。雕刻作品主題凸起較淺,以外部分減去為底,是與高浮雕相對應的浮雕技法。主題與底面凹凸差異減弱,層次交叉較少,形體薄,平面感較強,更接近於繪畫形式,但仍不失立體效果,如犍陀羅的佛足印等即屬淺浮雕。

(5)線刻

又稱平刻,類似於《營造法式》的「素平」。僅以線條刻在硬質材料表面,以刻、點等技法,表現圖案,但無層次感。平刻也有凹下(陰線)、凸起(陽線)之分。

(二)塑

使用如泥、石膏、漆、樹脂等可塑性材料,漸次添加或堆增而成的造像,稱塑像。

1.圓塑

用可塑的材質,製作具立體感,適於多角度觀賞的技法。

2.彩塑

傳統塑造技法。以石、竹桿、木頭等硬質材料做內胎或骨架,外以泥土直接堆塑成形。待塑泥乾後,再於表面敷白妝彩。

3.影塑

又稱懸塑、壁塑、影壁、隱塑、塑畫等。作品依託牆體淺塑浮凸於壁面,通常上厚下薄,懸插於壁面,類似浮雕壁畫,常作為主像的陪襯或主題的裝飾。高低起伏,不拘形式。據傳始於中唐(756~846)雕塑名家楊惠之。

4.漆塑

又稱夾紵像、乾漆像。即用漆、膏泥、粗麻布層層黏貼於預先做好的胎模上,待漆乾硬成形後,再去內胎而成中空的造像,其成品輕,便於搬動,古代常用於製作行像。

(三)其他

1.脫蠟法

又稱失蠟法。專用於鑄造青銅造像的一種技法。先以蜜蠟等遇熱易融的材質成型作為內模,再以數層黏土包覆成外模,整件經過烘乾焙燒,蠟胎融化後留下形模空隙,再經澆鑄,冷卻後拆除黏土外模,造像即成。

|