|

文殊菩薩像

|

| |

|

文殊菩薩像

|

| |

|

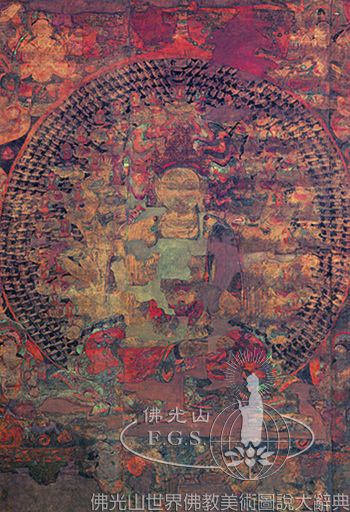

千手千鉢文殊菩薩像

|

| |

|

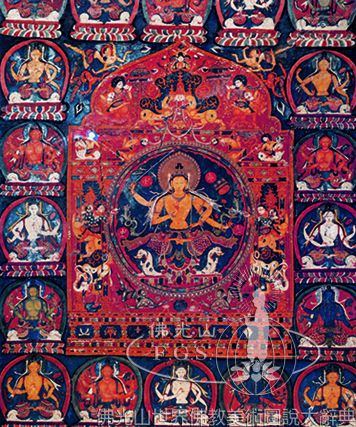

華嚴經十地品變相之文殊菩薩

|

| |

|

阿爾奇寺三層堂第一層東壁龕外南側文殊菩薩圖(局部)

|

| |

|

文殊菩薩像

|

| |

|

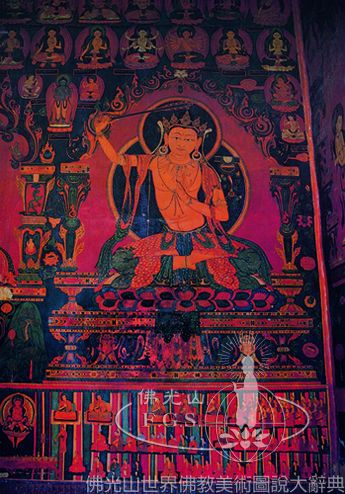

古格王國遺址文殊菩薩像

|

| |

|

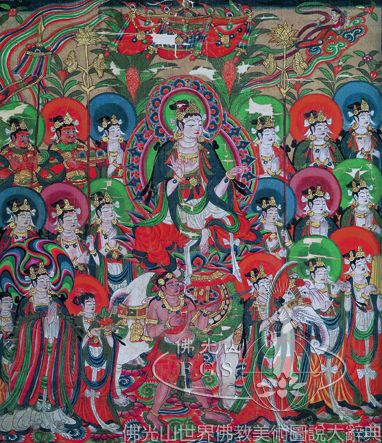

新樣文殊

|

| |

|

普賢菩薩像

|

| |

|

普賢菩薩像

|

| |

|

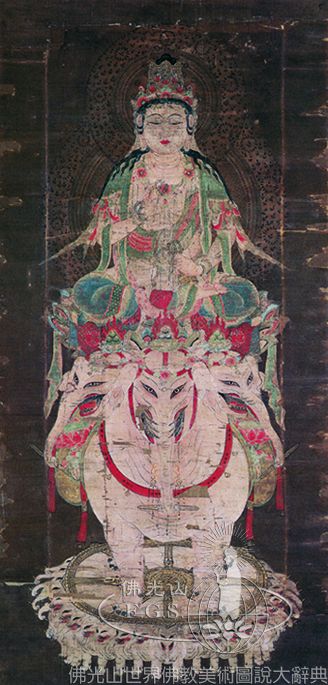

普賢菩薩像

|

| |

|

普賢菩薩圖

|

| |

|

普賢菩薩像

|

| |

|

普賢菩薩像

|

| |

|

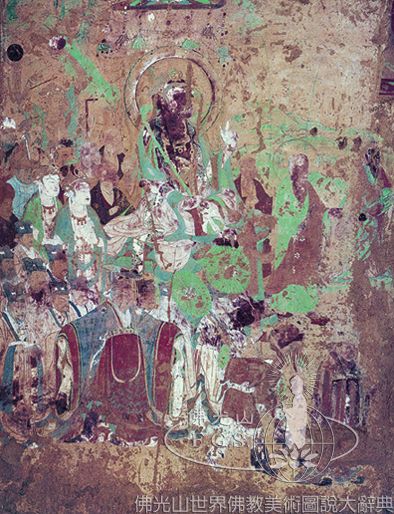

華嚴經十地品變相之普賢菩薩

|

| |

|

法海寺普賢菩薩像

|

| |

|

佛教尊像舉類─文殊菩薩、普賢普薩

(二)文殊菩薩

梵文Manjusri,即文殊師利或曼殊室利,意譯妙吉祥,佛教四大菩薩之一,代表聰明智慧。因德才超群,居菩薩之首,故稱法王子。

依據《首楞嚴三昧經》,菩薩過去為龍種上如來。《聖無動尊經》中提到:「妙吉祥菩薩是三世佛母,故名文殊師利」,故佛教稱其為佛母、諸佛之師,為方便教化,利益眾生,故倒駕慈航,協助釋迦牟尼佛弘法利生,救度眾生。與普賢菩薩同為毗盧遮那佛之脇侍,合為「華嚴三聖」。

其形象,有童真法王子清純之形貌,騎獅子座,著天衣寶冠,頂結五髻,代表五佛智。持物一般常見有智慧劍、如意,或長莖青蓮上安放《般若經》等。又有依據《大乘瑜伽金剛性海曼殊室利千臂千鉢大教王經》、《金剛頂經瑜伽文殊師利菩薩法》繪製的千鉢文殊形象。

在中國畫史上,五代(907~960)宋代(960~1279)出現新樣文殊畫像並傳至日本等國,文殊騎獅、身放光、于闐王馭獅、善財童子參拜為其基本特徵。

(三)普賢菩薩

梵文Samantabhadra,或Visvabhadra。音譯三曼多跋陀羅菩薩。又作遍吉菩薩。中國佛教四大菩薩之一。

據《佛說觀普賢菩薩行法經》載,普賢「身白玉色,五十種光。光五十種色,以為項光。身諸毛孔,流出金光,其金光瑞,無量化佛、諸化菩薩,以為眷屬。安庠徐步,雨大寶花,至行者前。其象開口,於象牙上,諸池玉女,鼓樂弦歌,其聲微妙。讚歎大乘一實之道。」又《法華經》卷七〈普賢勸發品〉載,普賢菩薩乘六牙白象,守護法華之行者。

其形象多以六牙白象為坐騎,戴五佛冠,金色身,手持劍,與文殊菩薩,同為為毗盧遮那佛之脇侍菩薩,合稱「華嚴三聖」。

|