|

結跏趺坐

|

| |

|

半跏趺坐

|

| |

|

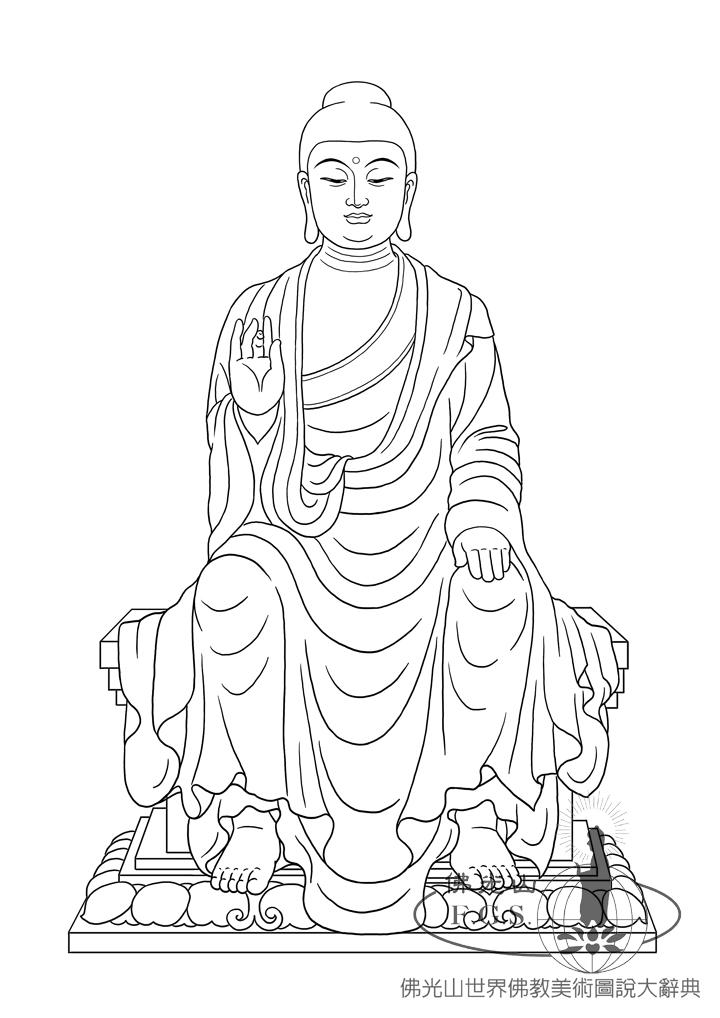

倚坐

|

| |

|

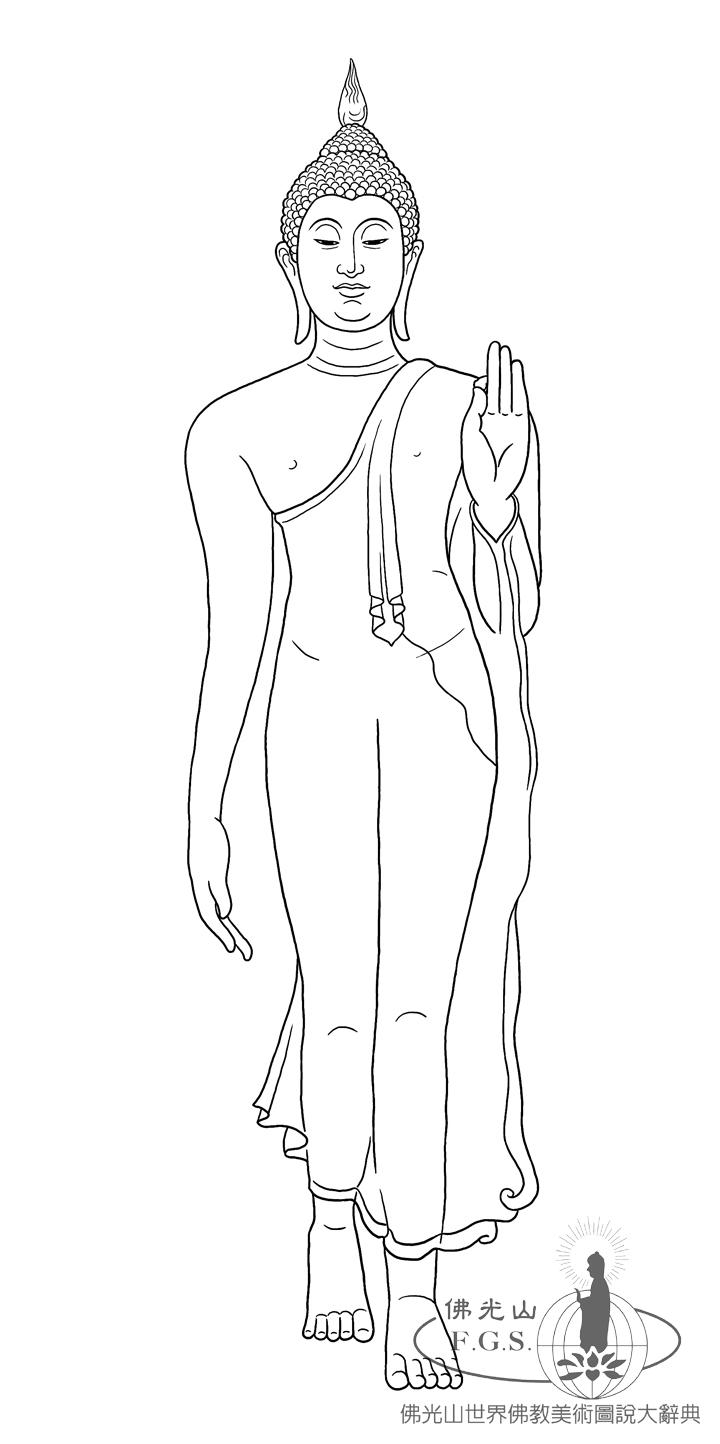

行走像

|

| |

|

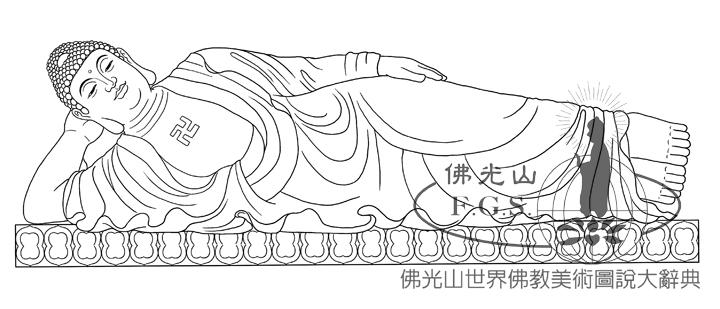

涅槃像

|

| |

|

臥佛像

|

| |

|

交腳坐

|

| |

|

遊戲坐

|

| |

|

遊戲坐

|

| |

|

遊戲坐

|

| |

|

右舒坐

|

| |

|

左舒坐

|

| |

|

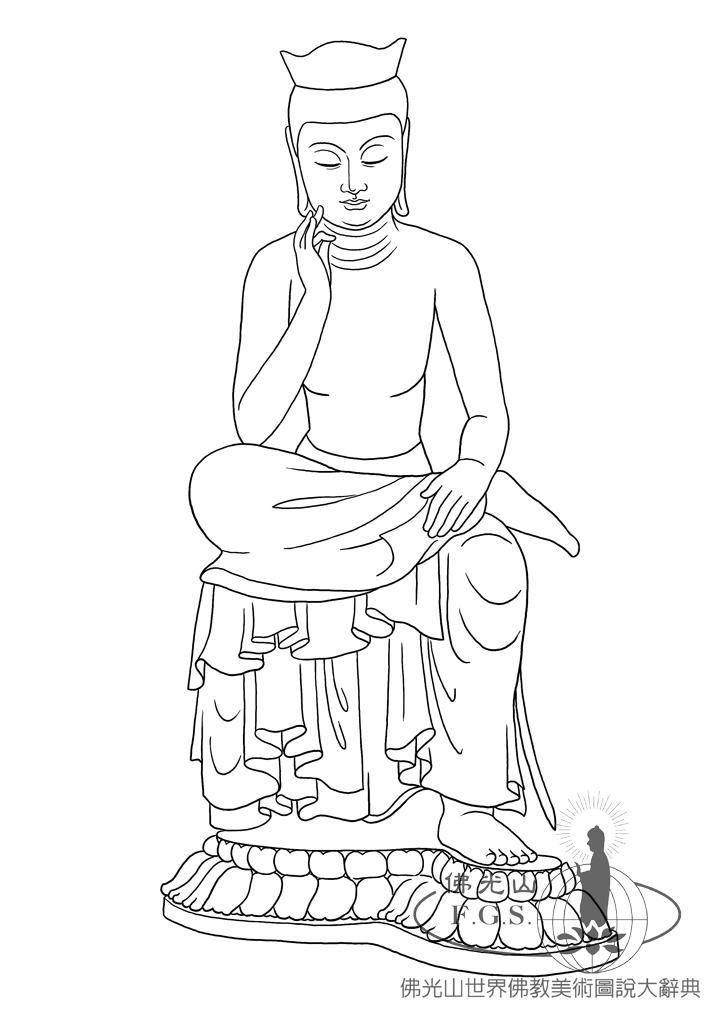

半跏坐

|

| |

|

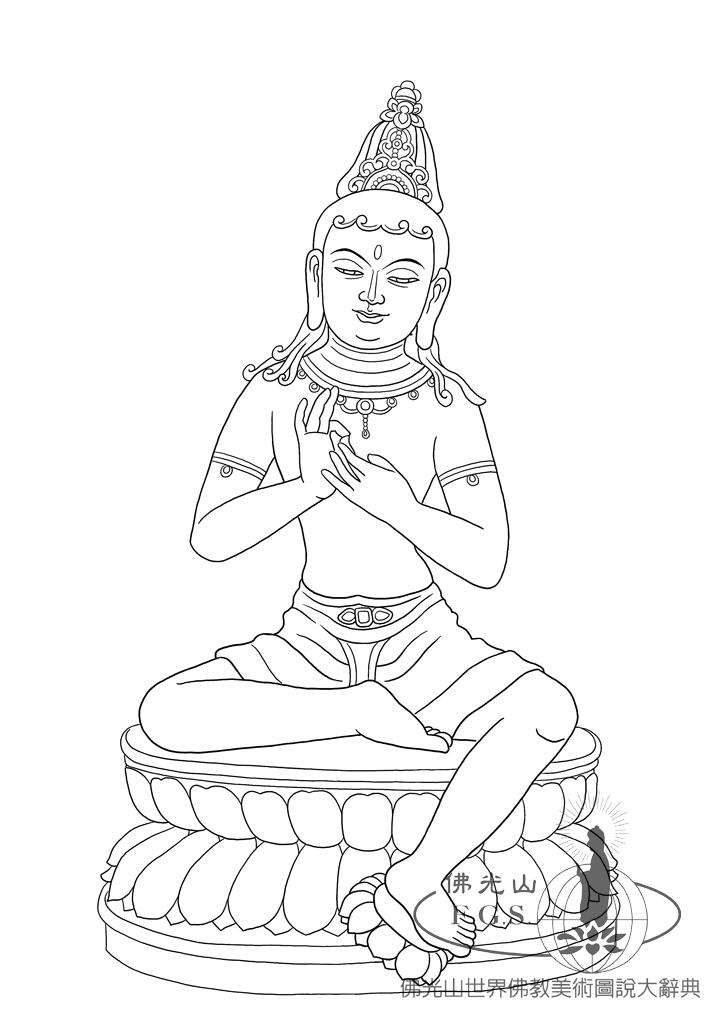

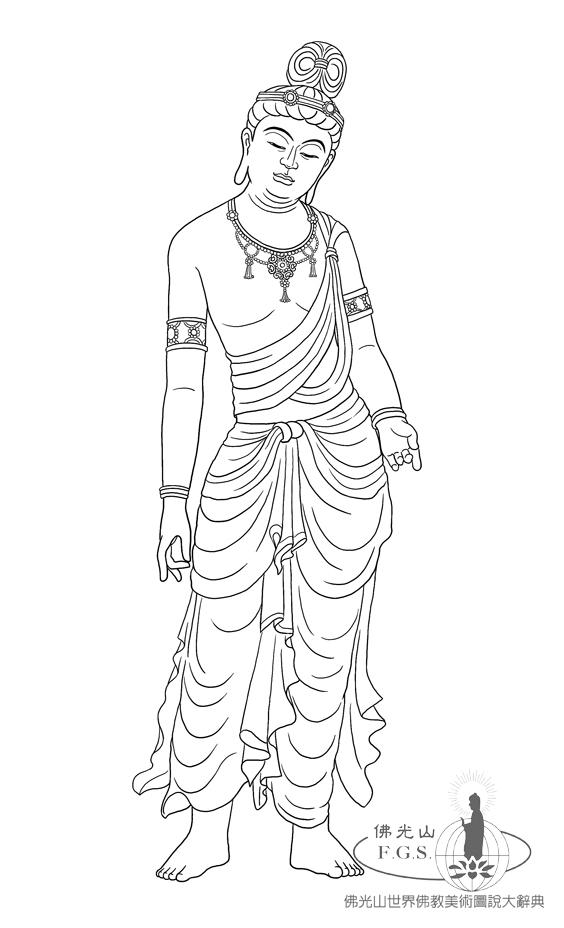

三屈式

|

| |

|

舞立

|

| |

|

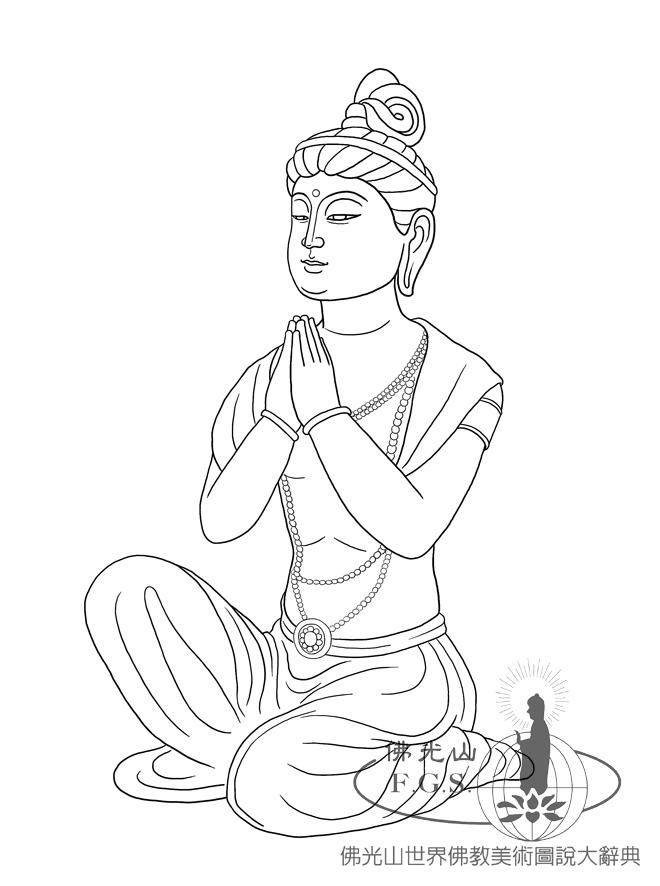

跪坐

|

| |

|

佛教造像姿勢

四、佛教造像姿勢

佛教藝術題材豐富,造像表現多樣的特殊姿態,稱為造像姿勢。從古印度到西藏、中國、東北亞、東南亞,各有各自獨特的造像特徵,以下列舉一般常見的佛教造像姿勢:

(一)結跏趺坐

又稱跏趺坐、全跏坐。二腿盤起,相互交疊盤至腿上,二足心朝上。諸坐法中,此坐法最安穩而不易疲倦,為圓滿安坐之相。

(二)半跏趺坐

又稱半跏坐,俗稱單盤。雙腳盤起而坐,但其中一足按於另一足上,按於上方的一足心向上。

(三)倚坐

又稱善跏趺坐,即坐高座而雙足自然下伸垂掛。

(四)行走像

常見的泰國佛陀動態之造型。最早見於素可泰(1238~1438)初期,推測可能源於佛陀自忉利天為母說法後返回人間的造型,或佛陀證悟後於菩提伽耶經行之七週聖事。

(五)涅槃像

又稱臥佛像。佛陀安臥於寢台上,屈右臂為枕,左手伸直平放於身側,雙足累疊,面容安詳,為佛陀休息或進入涅槃之形象。

(六)交腳坐

倚坐時雙腳垂下交叉呈「X」形。一說為彌勒菩薩,另一說是釋迦牟尼佛於過去修菩薩行時的坐姿,然一般多見於彌勒菩薩的坐姿。

(七)遊戲坐

又稱自在坐。一般為菩薩坐姿,通常為左腿下垂,右手置於支起的右腿上,左手支於身軀左側,身姿優雅自然安詳。

(八)舒坐

腳自然下垂彎曲,未盤起至腿上,如右腿彎曲,左腿盤起,稱右舒坐;左腿彎曲,右腿盤起,稱左舒坐。

(九)半跏坐

倚坐像姿態之一。上身稍向前傾,左腳垂地,右腳橫疊於左膝上,左手置於右腳踝上;屈右肘,右手指支撐於右頰下,呈現思惟貌。此類佛教造像,多見於悉達多太子思惟像、彌勒思惟像等。

(十)三屈式

供養菩薩或天人的一種站姿。站立時頭略傾,重心置於一腳,身軀呈「S」形曲線,富有律動感。

(十一)舞立

膝稍彎曲,僅用一足站立,身體扭動,狀似舞蹈。多見於藏傳佛教中守護神之造像姿態。

(十二)跪坐

單膝豎立半跪之坐姿。在佛教圖像中,常見於功德主於供養諸佛或聖賢者之姿態。

|