|

觀音菩薩像

五代後梁開平四年(910)

絹本設色

高77公分 寬48.9公分

甘肅省酒泉市敦煌市莫高窟第17窟出土

英國倫敦 大英博物館藏

|

| |

|

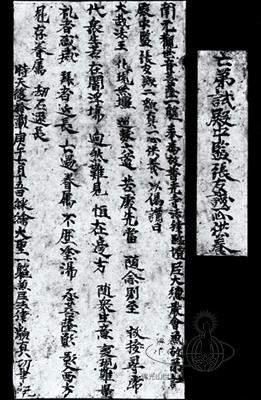

觀音菩薩像背面題記

|

| |

|

觀音菩薩像背面題記(局部)

|

| |

|

觀音菩薩像

guan yin pu sa xiang

甘肅省酒泉市敦煌市莫高窟第17窟出土。主尊觀音戴化佛寶冠,藍髮綰髻,眉間有白毫。身飾項圈、瓔珞、帔帛,左手拈柳枝,右手提淨瓶,立於蓮台上,背後繪六株綠竹。觀音左側男供養人雙手捧盤,立於方毯上;右側比丘尼持長柄香爐,身披黑色袈裟,胸前繫帶,足穿黑色雲頭履。男供養人的黑衣二側開叉至腰間,露出白色中衣,為十世紀供養人像常見樣式。

此圖正面三處供養題記,並在背面黏貼二紙題記。圖右上角長方形綠色榜題從左至右三行,墨書「南无大慈大悲救苦觀世音菩薩永充供養/奉為 國界清平法輪常轉二為阿姊師/為亡考妣神生淨土敬造大聖一心供養」;男供養人上方題記墨書「亡弟試殿中監張有成一心/供養」;比丘尼上方題記書「眾生處代(世)如電光 須臾業盡即无常/慈悲觀音濟群品 愛何(河)苦痛作橋樑/捨施淨財成真像 光明曜●(日+光)綵繪莊/惟願亡者生淨土 三余(途)免苦上天堂/時天復拾載庚午歲七月十五日畢功記」。知畫面右側年輕男供養人是亡弟試殿中監張有成像,此圖是其敬造,背面銘文記為張友誠;左側比丘尼為其姊,據背面題記指出,比丘尼為普光寺之眾,法名嚴會。

另外,「天復」三年即改元,且已是唐(618~907)末,「天復拾載」應為五代後梁開平四年(910)。此時期唐王朝已亡,敦煌位置偏遠,對中原局勢幾乎隔絕,在當時受到河西歸義軍節度使曹氏家族的庇護,仍持續大規模的石窟營建,此幅供養畫可說是在當時背景下繪製。

|