|

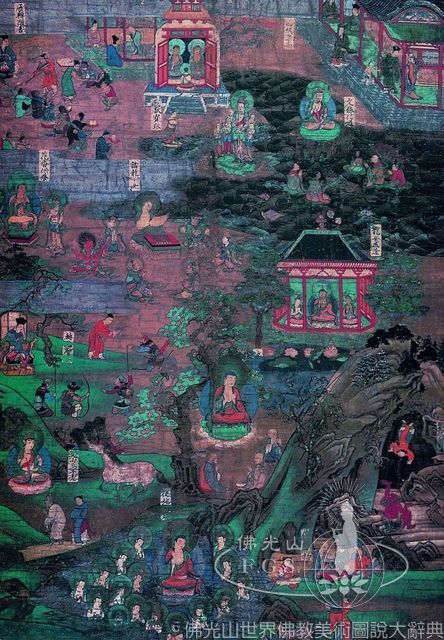

法華經變相第三幅(局部)

鎌倉時代(1185~1333)

絹本設色

高180公分 寬86公分

日本靜岡湖西 本興寺藏

|

| |

|

法華經變相

fa hua jing bian xiang

此圖據《妙法蓮華經》二十八品描繪,計四幅。原為日本奈良田原本樂田寺舊藏,從每幅修復題記所載,推測繪製於鎌倉時代(1185~1333)末期,現為日本重要文化財。

第三幅內容描繪〈提婆達多品〉、〈勸持品〉、〈安樂行品〉、〈從地踊出品〉、〈如來壽量品〉、〈分別功德品〉及〈隨喜功德品〉七品,每一情節皆附有題記,巧妙地交織編排,形成連環畫面。圖中從右上方開始循順時鐘方向,依序為釋尊與提婆達多的前世因緣、文殊菩薩在龍宮教化諸龍子、龍女成道、雪山童子投崖聞偈、從地踊出品、青年與老人比喻「父少而子老」、轉輪聖王髻中明珠之喻、以分別功德品的「花香供養」描繪釋尊說法與脇侍菩薩、施物與受施歡喜之喻及龍女於二佛並坐會上敬獻寶珠。當中近旁穿插讀經僧和忍辱僧及說法僧與聽聞者的場面。

此圖為描繪多個情節,筆法略顯生硬,空間深度減少,但賦色鮮麗,樹木、岩石、水波、雲彩、人物及建築等構圖,疏密相間,似中國宋(960~1279)元(1271~1368)法華經變相為基礎所衍生變化的新樣式。

《法華經》始於印度,有多種漢譯本,於飛鳥時代(538~645)傳入日本,《法華經》信仰與美術創作至始出現。將經中二十八品或部分內容描繪成圖畫,稱法華經變;抄寫完此經,在扉頁描繪其經意,稱法華經繪。日本自七世紀中葉製作木漆彩繪玉蟲廚子,佛殿內部有以鉚釘固定的金銅錘鍱千佛坐像,佛殿背面有須彌山世界圖,被解釋是依此經所作;製於八世紀的奈良長谷寺銅板法華經變相,反映奈良時代(710~794)匯集此經信仰的精湛之作。

|