|

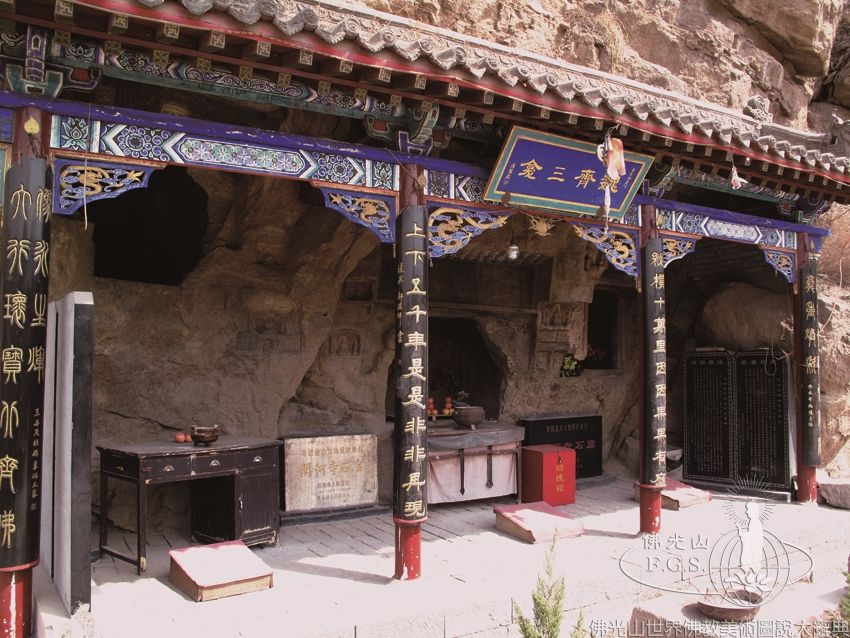

開河寺石窟外景

山西平定

|

| |

|

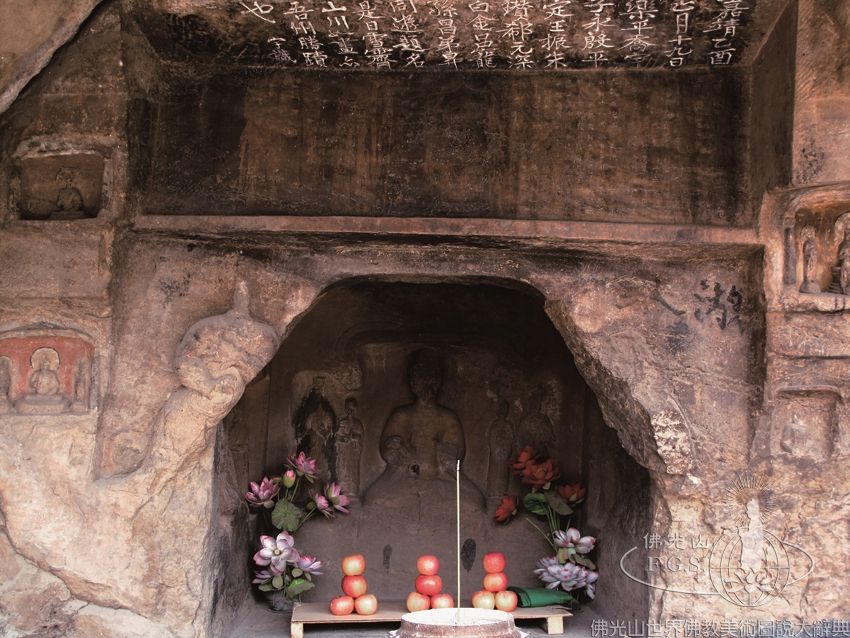

開河寺石窟第1窟

|

| |

|

開河寺石窟第2窟

|

| |

|

開河寺石窟摩崖造像

隋代(581~618)

石

|

| |

|

開河寺石窟

kai he si shi ku

位於山西省陽泉市平定縣岩會鄉亂柳村西1公里處。石窟開鑿於桃河北岸山坡南麓的斷崖上,包括三個小型石窟,布列於東西寬約6公尺的崖面上。窟區之西10餘公尺處另有一稍大的摩崖造像,窟前原有佛寺,名開河寺。三窟窟門上方均鑿有橫長方形框,框內佛像兩側有開鑿洞窟的發願文及供養人題名,故知第1、2、3窟分別開鑿於北齊河清二年(563)、東魏武定五年(547)及北齊皇建二年(561)。摩崖造像之脇侍菩薩像下崖面亦鐫刻有隋開皇元年(581)造像題記。二○○四年列為山西省文物保護單位。

三窟平面均略呈方形,四角攢尖頂,三壁開龕造像。第1、2窟正壁雕一佛二弟子二菩薩組合,左、右壁雕一佛二菩薩,前壁窟門兩側雕力士像。第3窟正壁雕一佛二弟子,左、右壁雕一佛二菩薩,前壁窟門兩側無力士像。第1、3窟正、左、右壁下方雕刻有神王龕。第2窟東魏(534~550)佛、菩薩頭部都已毀損,造像與北魏(386~534)相比已有明顯的變化,頸短,肩寬,身體趨於豐厚,袈裟下襬開始變短,衣紋呈水平狀展開。第1、3窟造像雖然形體較小,但具有典型的北齊(550~577)風格,佛像肩寬胸厚,身著雙領下垂式袈裟;菩薩身軀亦較豐圓,雙肩帔巾沿身側下垂,袒上身,下著裙,衣紋簡潔,與響堂石窟、天龍山石窟北齊造像風格相似。

摩崖造像正中為一結跏趺坐佛,佛兩側壇上原各有一圓孔,原係安置圓雕弟子的位置,今之造像應為後人置入,再向外有二脇侍菩薩像。整鋪像仍具有濃厚的北齊造像特徵。佛面相豐圓,髮髻作水波紋,著鉤鈕式袈裟。摩崖造像的功德主是定州刺史豆盧通,據《隋書》記載,其人在北齊和隋代(581~618)身居高位,深得統治者的信賴和重用,現存的造像題記可與史料相參證。

|