|

八會寺刻經龕外景

河北曲陽

|

| |

|

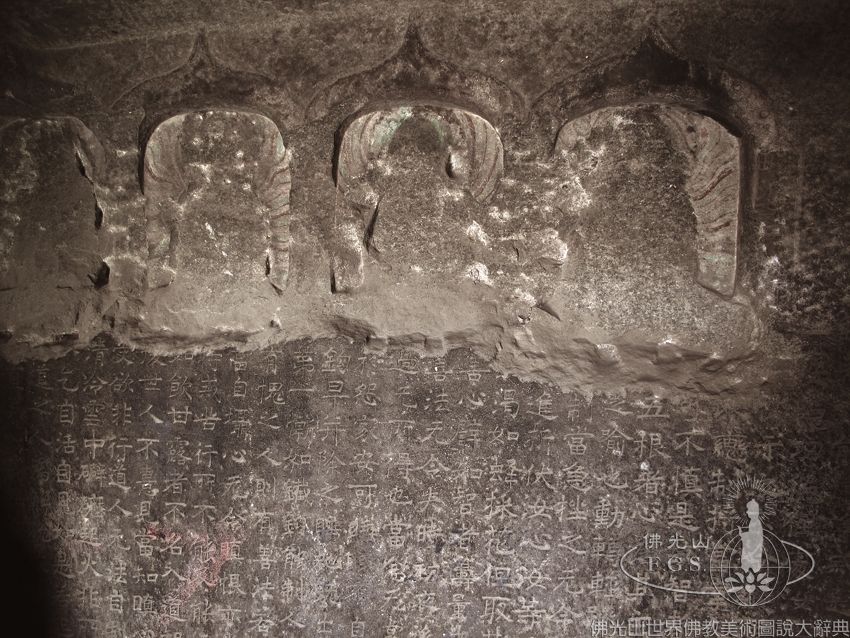

八會寺刻經龕南壁七佛及經文(局部)

隋代(581~618)

石

|

| |

|

八會寺刻經龕東壁(局部)

|

| |

|

八會寺刻經龕

ba hui si ke jing kan

位於河北省保定市曲陽縣西陽平村西北約100公尺的少容山頂。據縣志載,八會寺創建於北齊(550~577),原有上閣、下閣、菩薩、資福、聖壽諸院及鐘、鼓樓等,至清(1644~1911)末已焚毀殆盡。刻經龕約開鑿於隋代(581~618),係利用一塊青灰色巨石四面開鑿而成,後世加蓋石屋予以保護。巨石平面略呈方形,東西寬3.33~3.5公尺,高約2~2.4公尺,南北長3.75~4.05公尺,巨石南、西、北面各開一龕,東面開兩龕。四面經龕龕楣上方皆並列鑿小龕,內雕小坐佛或一佛二菩薩;經龕兩側長方形平壁內亦有刻經,但均已漫漶不清。巨石上方用石塊壘成圓柱形,上部略向外挑出,直抵石屋頂。一九八二年列為河北省文物保護單位。

南面龕內上部並列雕七佛,側刻有七佛名稱;下部東側起首為龕主供養題記,續刻《佛垂般涅槃略說教誡經》。西面龕內正壁中上部鑿一長方形龕,內雕一佛二菩薩,下部刻《妙法蓮華經》卷七〈觀世音普門品〉,末尾刻有「大隋開皇十三年(593)二月八日刊」題記。北面龕內正壁上部為一佛二菩薩龕,像已不存,龕內刻《佛說彌勒成佛經》。東面兩龕內正壁上方皆鑿一小龕,內雕小坐佛,兩龕內刻《現在賢劫千佛名經》和《五十三佛名》,見存佛名九百一十九個。

刻經龕內佛像著雙領下垂式袈裟,衣紋簡潔疏朗,薄而貼體,身體豐圓。菩薩像頸佩項圈,雙肩披巾,袒上身,下著長裙,身體健壯,與天龍山石窟、靈泉寺大住聖窟隋代造像相似。刻經書體有隸、楷兩種,有的楷書中亦見有隸書筆法。

八會寺刻經龕內刻經規整,當是按總體設計雕刻而成的,各龕刻經年代相去不遠,約在隋開皇十三年前後。刻經的內容,如過去七佛、賢劫千佛、五十三佛名號與三階教祖信行所撰之《七階佛名》相吻合,或與三階教在北方的活動有一定的關係。從刻經發願文來看,八會寺刻經是由民間富賈、邑社和地方官吏出資鐫刻,說明隋代曲陽、定州地區佛教信仰在民間的特點。

|