|

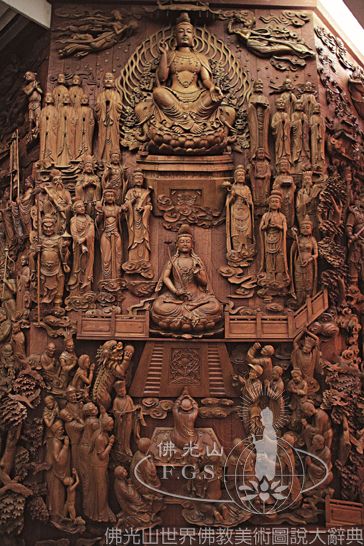

浮雕(佛光山員林講堂彌勒佛會圖)

|

| |

|

雕塑技法專有名詞

雕塑技法專有名詞

雕塑:造型藝術的一種,以雕、刻、塑、組合等方法製造成具有空間性、可觸性、象徵性、裝飾性、紀念性等的物品。將可雕硬質性材料,如木、石、玉等,以雕、刻、鑿等減法,漸次去除的造像,稱雕像;使用如泥、石膏等可塑性材料,漸次添加或堆增而成的造像,稱塑像。其他雕塑法,另有將若干部分或不同的材料,組合在一起,屬添加式方法,或透過鑄模,將冷卻後能變成固體的熔化金屬液,如金、銀、銅、鐵,灌注入模具而成。

●浮雕:雕塑的一種。指在平面上以浮凸方式雕塑出形象,形體輪廓線近似繪畫,主要從正面欣賞。依表面凸出厚度不同,分為高浮雕、淺浮雕(薄肉雕)等。

●高浮雕:浮雕技巧之一。一般指經過層次壓縮處理的浮雕中,從起位線到浮雕面的單像厚度與實物厚度之比超過五分之二的一種浮雕。適合於單面觀看。

●深浮雕:又稱剔地突起。使雕刻物體浮凸出表面,表達多層次且圖形複雜的工法。雕刻主題各部分都能重疊交錯,屬層次較多、起伏較大的一種雕刻技法。

●凸浮雕:將平面鑿刮凹入牆面,再於凹面內浮雕造像,浮雕像占據空間不超過原壁平面,使立體感較強。

●淺浮雕:又稱薄肉雕、壓地隱起。將圖案以外的部分鑿掉,雕刻主題凹凸高度差異不大,仍讓圖形浮現突顯,並具有立體感。適合單面觀看。

●圓雕:即立體雕刻。指造像立體雕刻,造像完全獨立,不附在任何背景下,可從四周任何角度欣賞,如寺院殿堂供奉的佛像、門前的石獅等。

●半圓雕:雕塑造像技巧之一。指使用圓雕技法,刻成所要表現的主要部分,捨棄次要部分,形成一半是圓雕的一種雕塑。而另一半,有的仍是原石塊或原器物,也有用圖案、景物、平面等不同手段作襯底。

●浮塑:在平面上塑出凸起的圖像。依表面凸出的厚度不同,分為高浮塑、淺浮塑等形式。

●影塑:又作影壁、壁塑、隱壁、隱塑、塑畫。類似浮雕壁畫,是一種雕塑和繪畫合一,圓雕與浮雕相結合的的藝術形式。據傳始於中唐(756~846)雕塑名家楊惠之。

●線刻:平刻,僅以線條刻在石材表面,或加刻、點、刮之技法,沒有層次之表現。線刻也分為凹下、凸起線條之分,在光線照射下產生陰影,製造明暗變化。

●透雕:雕刻其中一種技法,建立在浮雕基礎上,將背景鏤空,突顯出作品之主題。

●陰雕:又稱減地平鈒。將材料表面磨平,以線條刻劃圖形輪廓,鑿去背景,使主體浮起。指在平面上鑿下凹迸線條而構成圖像的雕刻。這種手法主要用於細部刻劃,如衣紋、毛髮等。指凸起的浮雕面,或減凹的「地」均為平面。使主題雕刻輪廓整齊清晰,如剪影。也有在凸起之平面上,刻陰線表現細部。或在「地」之平面上加刻麻點等,構成灰暗調子,使上下層形成較明顯對比,突出影像。

●脫蠟法:又稱失蠟法。熔模鑄造青銅造像的一種方法。先以成型的蜜、蠟等作成模型,外圍覆以數層黏土包覆住模型,整件經過烘乾焙燒,將蠟胎熔化,留下空隙,在空隙間注入青銅,冷卻後加工琢磨,拆除黏土則完成模型。

●夾紵:又稱塞像、即像、漆像、張貫像、乾漆像。用漆、泥、布挾扼所造之像。即以麻布貼於泥模上,然後以薄漆固定,再敷上一層麻布(以漆為黏劑),至所須厚度時,始去泥脫空而成。中國自古即以漆布或筥造冠,且將此技術試用於造像上,惟開始年代不詳。日本天平時代(710~794)之塞像及乾漆像,即相當於夾紵像。

|