|

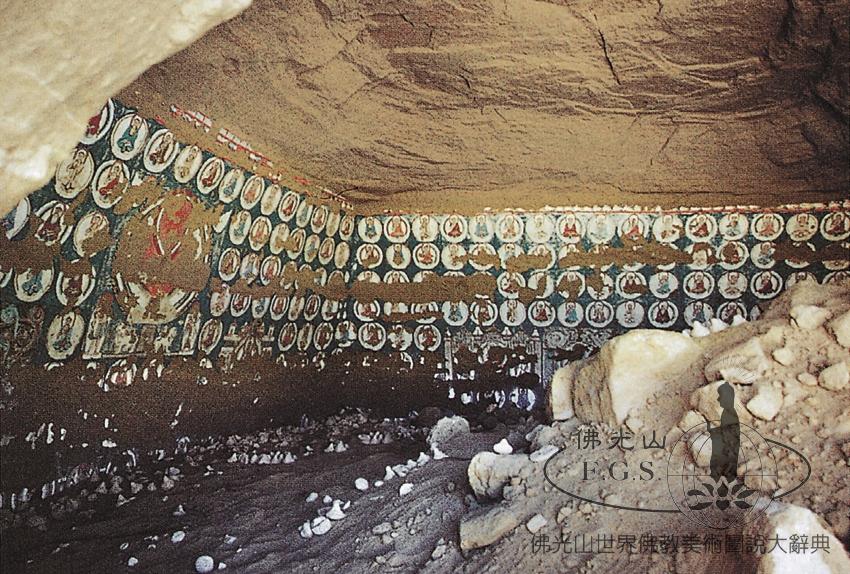

增撒石窟第1窟

西藏札達

|

| |

|

增撒石窟第1窟北壁千佛圖(局部)

|

| |

|

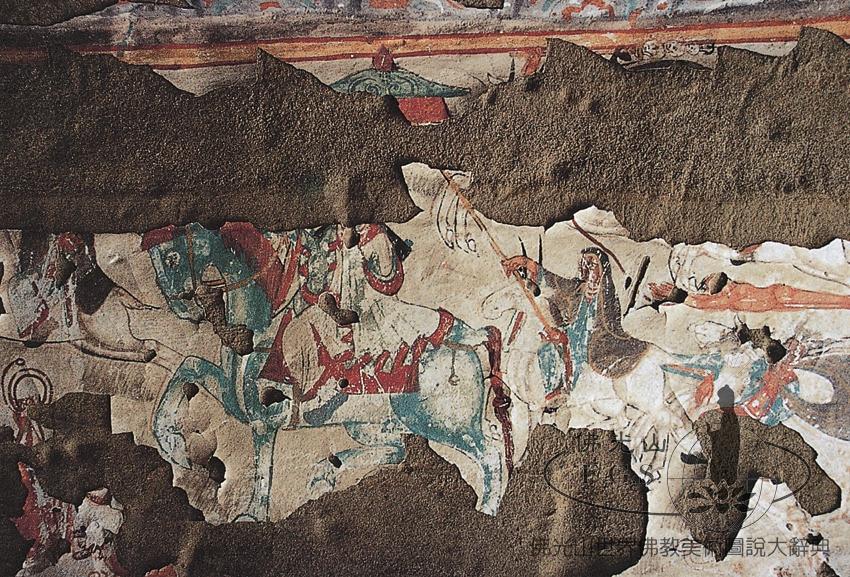

增撒石窟第1窟門道東壁出行圖

約十一至十三世紀

壁畫

|

| |

|

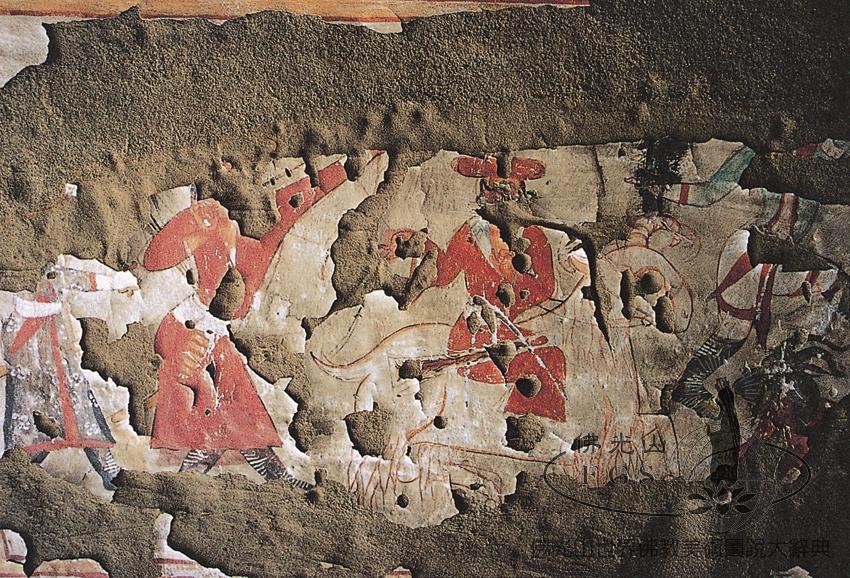

增撒石窟第1窟門道西壁出行圖

|

| |

|

增撒石窟第1窟

zeng sa shi ku di 1 ku

位於石窟群第二區,坐北朝南。門道和窟內四壁均有部分壁畫存留,是此石窟群中僅有的壁畫洞窟,但由於沒有塗泥作底,所以脫損極為嚴重。

門道東、西壁相對位置皆繪有出行圖。西壁壁畫可分為二組,前組為出行圖,第一人身著深色長袍,手持鞭;第二人身穿紅袍,高舉旗幟;中央人物騎白色長角大公羊者為男主人,身著紅色三角大翻領長袍,頭戴紅色寬沿帽,回望身後的隨從。後組有一高大立像,著紅色大翻領長袍,飾白手鐲和臂釧,火焰形身光。東壁前組出行圖中,女主人騎紅鬃青馬,著紅白袍,肌肉暈染表現強烈;前後各有兩位隨從,前者騎馬,後者騎白羊,雙手持華蓋。後組壁畫亦有一尊大型人物坐像,身穿大翻領紅袍,雙手置腹前,身後有紅色火焰大身光,惜殘損嚴重。據推測,門道兩側所繪的男女主人,應是此窟的功德主。

該窟四壁皆繪千佛。正壁(北壁)千佛現存約五排,中央繪樓閣式佛座,佛像已不存,有橢圓形頭光和多重同心圓舉身光。主尊下方殘存藏文題記,且繪有二脇侍菩薩,身軀呈「S」形,赤足而立。右脇侍菩薩袒上身,下繫小花齊膝短裙,右手施與願印,左手當胸(殘損);藍色帔帛從肩後繞臂而下,與短裙的色彩正相呼應,有紅色的頭光和覆鉢形大舉身光。左脇侍菩薩上穿白底圓圈圖案短衣,下著灰紅白相間的長裙,與右脇侍菩薩樣式不同,其左手下垂作與願印,右手當胸施無畏印,帔帛繞臂飄舞。二脇侍菩薩像頭部雖殘損,但整體姿態十分優美嫻熟。

西壁上半圓形千佛殘存六排,下面中央繪有三座樓閣式背龕,其中有四尊主像,但殘損嚴重,已無法辨識。其中最北端壁畫保存完好,藏式樓閣十分清晰,主尊有火焰紋頭光和多重圓形舉身光,其下有紅書藏文題記一排。

南壁窟門兩側壁上各繪多排千佛,但殘損十分嚴重,下部壁畫已無法辨識。東壁亦損毀嚴重。

該洞窟主尊造像名稱尚不明確,但千佛信仰主題明確。總體繪畫風格與早期的東嘎(dung dkar)、皮央石窟(phyi dbang brag phug)壁畫有相似之處,如人物服裝、千佛題材以及樓閣建築樣式等,主要表現喀什米爾風格特有的凹凸暈染法,與古格王國(10~17世紀初)早期壁畫風格相近。

|