|

|

|

| |

|

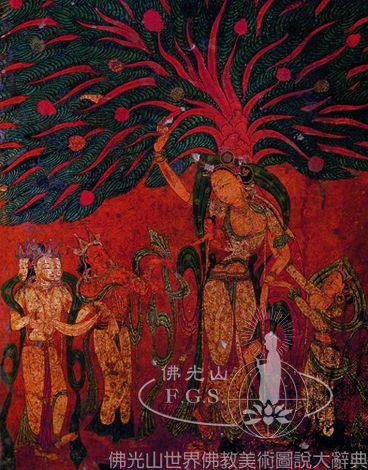

托林寺佛傳圖之樹下誕生

|

| |

|

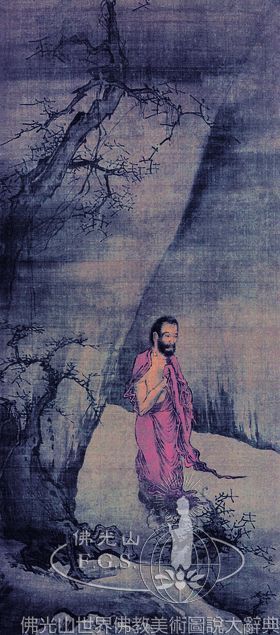

釋迦出山圖

|

| |

|

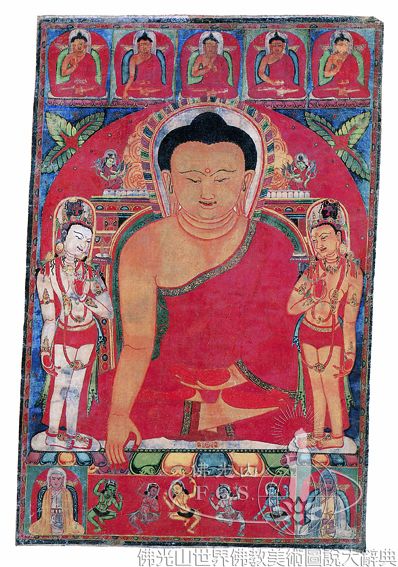

釋迦牟尼佛及脇侍像

|

| |

|

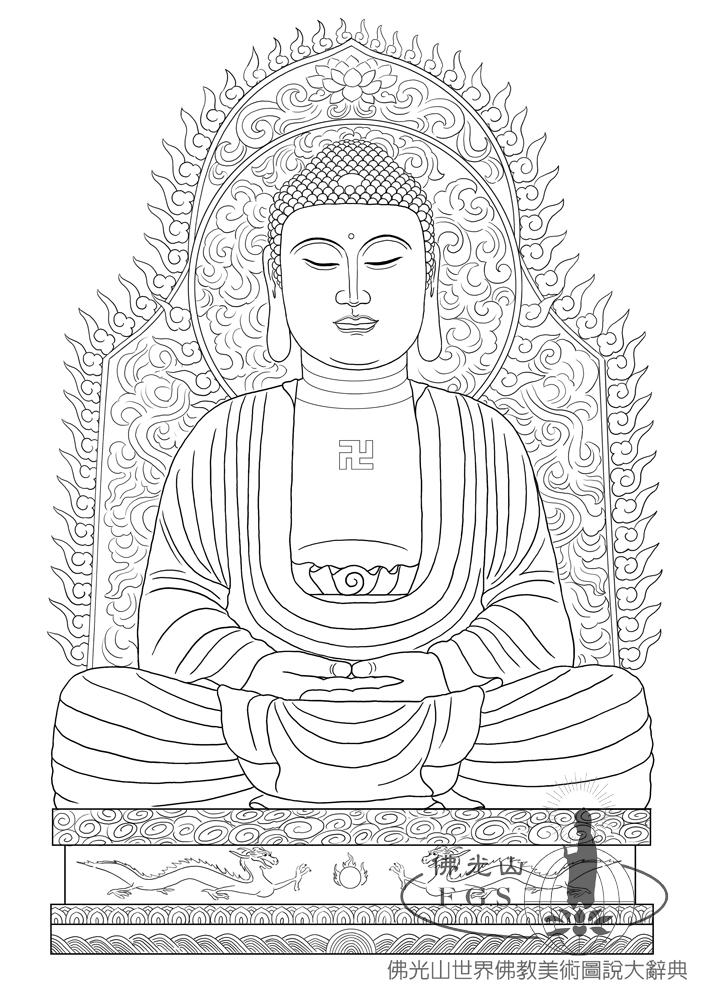

釋迦牟尼佛坐像

|

| |

|

美黃寺釋迦佛幀

|

| |

|

涅槃圖

|

| |

|

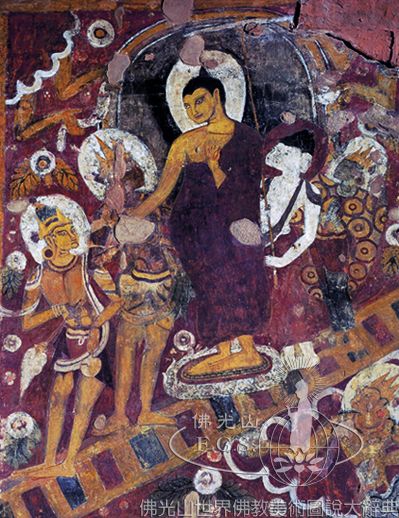

古標科伊寺佛陀自忉利天返人間圖

|

| |

|

佛教尊像舉類─釋迦牟尼佛

佛教的尊像,繪飾甚早,根據佛經和佛傳記載,當佛在世時,印度佛教寺院中已開始用繪畫來裝飾佛寺。《根本說一切有部毘奈耶雜事》卷第十七:「給孤獨長者,施園之後作如是念,若不彩畫便不端嚴,佛若許者我欲莊飾,即往白佛。佛言,隨意當畫……。」同經卷第三十八中亦敘佛涅槃後,迦葉尊者為恐阿闍世王聞佛入涅槃,必定憂惱,嘔血而死,因命行雨大臣「於妙堂殿如法圖畫佛本因緣……。」是知其時有關佛陀行傳的題材已經開始繪製出來。犍陀羅佛寺遺址中出土的佛及菩薩像,即是佛教尊像在西元前後的樣式。

伴隨佛教的傳播,佛教法像也由印度開始傳入亞洲其他國家。佛教繪畫為適應不同地區的文化傳統以及部派弘法的需要而踵事增華,尊像的種類和相式也因而呈現出豐富的變化。按流傳至今的法像通例,常見的尊像有佛、菩薩、護法三大類。現按尊像類別擇要說明如下:

一、 佛

梵文buddha,漢譯佛陀、浮屠、浮圖等,意為具足自覺、覺他、覺行圓滿,成就無上菩提之萬德聖者,乃佛教修行之最高果位。十方三世一切諸佛,由於應化不同,各有不同尊號。稱讚佛的功德有多種異名,如:如來、應供、正遍知、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊等。

佛具特有之殊勝德性,形象特徵具足三十二相、八十種好,如螺髮、頭頂肉髻、垂肩大耳、眉間白毫、手足指縵網相等。佛像的著衣,總名袈裟,別有通肩式和偏袒右肩式,內著僧祇支,無瓔珞嚴飾。不同的佛名以手持物及印相作為判別。佛像姿勢有立像、坐像、臥像、行走像等,每一種形象,皆象徵佛陀對眾生的教化及無上的聖格。佛教繪畫題材中常見的佛像,有釋迦牟尼佛、藥師佛、阿彌陀佛、彌勒佛、大日如來等。

(一) 釋迦牟尼佛

梵文Sakyamuni,意即釋迦族出身之聖人,簡稱釋尊。相式依《佛本行集經》,有誕生像、思惟像、苦行像、禪定像、降魔成道像、說法像、涅槃像等。依流布地區之靈異事蹟,有瑞像(如雙頭瑞像、菩提瑞像、涼州瑞像等)、化現像(如《妙法蓮華經》卷四〈見寶塔品〉釋迦、多寶二佛並坐像)。依像設組合,有佛與弟子、佛與菩薩等鋪像等。

|