|

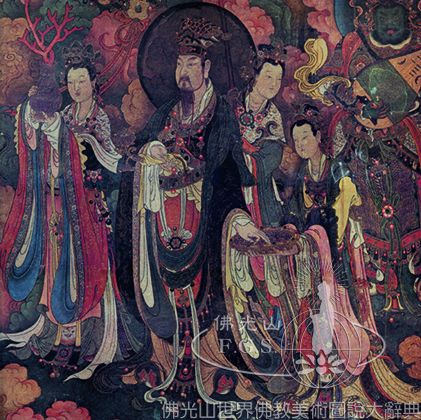

法海寺梵天及三侍女像

|

| |

|

公主寺大梵天像

|

| |

|

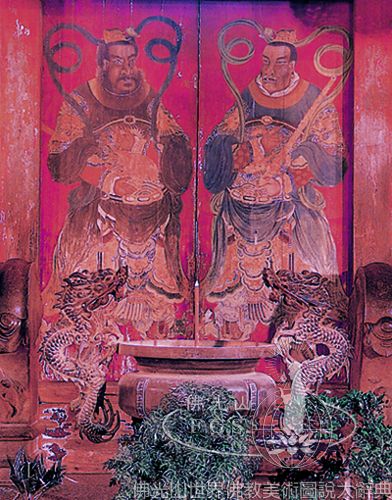

梵天像

|

| |

|

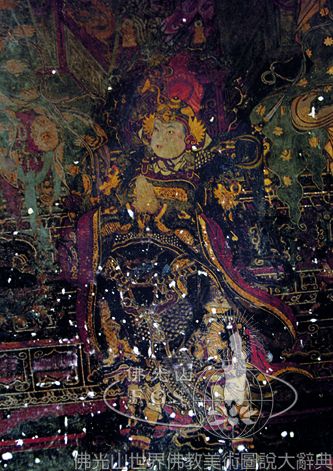

梵天像

|

| |

|

梵天像

|

| |

|

法海寺韋馱天像

|

| |

|

龍山寺五門殿韋馱及伽藍像

|

| |

|

觀音寺韋馱天像

|

| |

|

佛教尊像舉類─梵天、韋馱

(三)梵天

梵文Brahma。有清淨、離欲之意。印度思想將萬有之根源「梵」,予以神格化,為婆羅門教、印度教之創造神,與濕婆、毗濕奴並稱三大神;佛教則以之與帝釋天同為佛教之護法神,又稱大梵天王,居住於色界之初禪天。

《阿含經》及諸大乘經中,常見記載梵天深信佛法、助佛教化等事,每值佛出世,大梵天王必先來請轉法輪,手持白拂,於會座參法聽受,常以法義與佛問答;後與帝釋天同受佛之咐囑,護持國土,而為顯密二教所共尊崇。在中國其形象一般多著漢服、二臂之像。密教梵天呈四面四臂,戴髮髻冠,右手持蓮花、數珠,左手執軍持,乘鵝。

(四)韋馱天

梵文Skanda。受佛陀咐囑而鎮護東西南三洲(東勝身洲、西牛貨洲、南贍部洲)。其形象身著甲冑,合掌,腕捧寶劍。中國初唐(618~712)道宣律師感得其像後,各處之伽藍均設有其神像。

|