|

羅漢圖

冊頁

清順治三至九年(1646~1652)

陳洪綬(1598~1652)

絹本設色

高30.2公分 寬25.1公分

北京東城 故宮博物院藏

|

| |

|

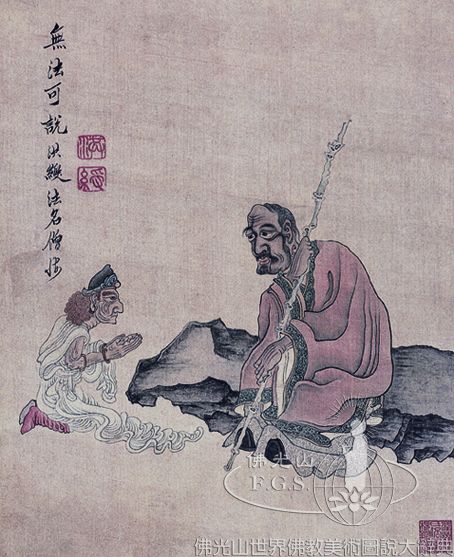

羅漢圖 陳洪綬

luo han tu chen hong shou

陳洪綬雜畫冊其中之一。畫冊共八開,此為第六開。畫面有款「無法可說洪綬法名僧悔」。陳洪綬於清順治三年(1646)出家,自稱悔僧、雲門僧。從圖中落款「僧悔」,可知此圖為其出家以後所作。《金剛般若波羅蜜經》云:「說法者,無法可說,是名說法。」陳洪綬作為入清(1644~1911)的遺民,又出家為僧,其「無法可說」的題識顯得饒有深意。

畫中羅漢手把藤杖坐於岩石上,左邊一胡人跪拜求法,其神態專注而虔誠。羅漢側身向右,嘴唇微啟似欲說法,然眼神卻透露出「無法可說,是名說法。」羅漢面相瘦勁,用線較之陳洪綬早期的作品更為深沉,行筆不追求流利,而是略顯遲澀和凝重。羅漢身旁胡人的面部描繪更如刀刻般,追求堅硬的質感。

此圖羅漢相貌奇古,可能來自於五代(907~960)貫休的羅漢畫風。傳為貫休的十六羅漢圖在明代(1368~1644)有不少石刻傳本流播,明代有不少畫家創作,此幅畫面從形式上即取自十六羅漢圖的傳統。

|