內文搜尋 >

頁 碼:7/3_952

|

莫高窟第14窟北壁前部壁畫

晚唐(846~907)

甘肅敦煌

|

| |

|

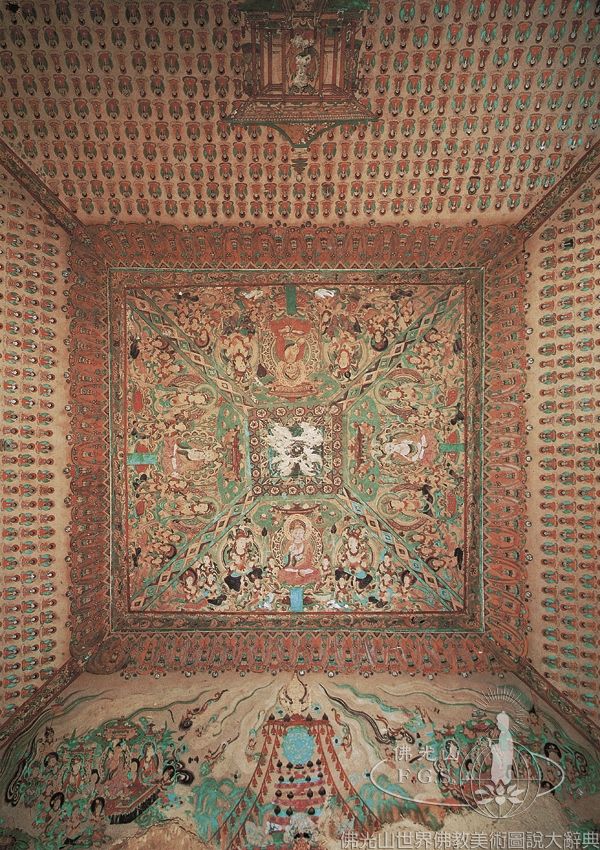

莫高窟第14窟窟頂

|

| |

|

莫高窟第14窟

mo gao ku di 14 ku

位於南區。開鑿於晚唐(846~907)。為前後室結構,中有甬道相連。後室為主室,前部覆斗形頂,後部平頂,設中心柱。覆斗形窟頂中央畫羯摩杵,四周環繞四方佛赴會說法圖;西披中部繪燈塔、菩提樹,兩側繪赴會佛各一鋪;其餘三披繪千佛,千佛中央均有坐佛一身。

主室中心柱東向面開一龕,龕內存清(1644~1911)塑像七身;龕頂中央畫棋格團花,西、南、北披畫坐佛、童子;龕內西壁繪弟子六身,南、北壁繪弟子各二身。中心柱南、北面分別繪藥師、彌勒經變一鋪,下方均有宋(960~1279)畫供養比丘像。

南壁畫千佛。西起依次畫金剛母曼荼羅、十一面觀音、不空●(上四+下絹)Q索觀音、千手千眼觀音經變。北壁西起依次繪金剛薩埵曼荼羅、觀音、如意輪觀音、千手千鉢文殊變。東壁窟門上部繪釋迦、多寶,窟門南、北側分別繪普賢、文殊變。四壁底層並列一周豎幅屏風,上畫菩薩、比丘等。其中如金剛母曼荼羅、金剛薩埵曼荼羅、不空●(上四+下絹)Q索觀音、千手千眼觀音、如意輪觀音、千手千鉢文殊變,皆是以主尊為中心,周邊圍繞眾眷屬;而十一面觀音、觀音經變,則是以觀音主尊為中心,周圍分別環繞《十一面神咒心經》、《妙法蓮華經》卷七〈觀世音普門品〉中觀音現身諸情節。尤其是十一面觀音變將十一面觀音形象與唐(618~907)玄奘譯《十一面神咒心經》中「現身即得十種勝利」、「復得四種功德勝利」的情節結合到一幅畫面上,是敦煌石窟同類題材壁畫中唯一的一幅。又如千手千鉢文殊變下部大海中生長出樹形蓮花座,兩側各有一人首蛇身者尾交纏於樹幹上,兩人身側分別有日中金烏、月中蟾蜍,是借用了中原漢(206 BCE~220)、晉(265~420)畫像中伏羲、女媧的形象。

前室西壁北側殘存天王塑像,南壁殘存宋畫淨土經變。甬道盝形頂存宋畫棋格蓮花,南、北壁存菩薩畫像。

該窟壁畫題材包括顯、密教內容,尤其是主室窟頂及南、北、東壁布滿密教經變及曼荼羅等,構圖嚴謹對稱,畫風細膩工整,是晚唐(846~907)密教的經典洞窟之一。

|

|