|

德化窯

|

| |

|

越窯

|

| |

|

龍泉窯

|

| |

|

磁州窯

|

| |

|

邢窯

|

| |

|

吉州窯

|

| |

|

鈞窯

|

| |

|

定窯

|

| |

|

漳州窯

|

| |

|

耀州窯

|

| |

|

工藝技法─陶瓷工藝之窯場

(四)陶瓷工藝

陶瓷乃陶器和瓷器的總稱。以陶土為原料,稱為陶器。而以瓷土為質,約在1250度至1300度高溫燒窯則得瓷器。二者都需經過配料、成型、乾燥、燒窯而成。

中國地廣物博、歷史悠久,在不同年代或地區所燒的陶瓷器,在器形和功能方面應有盡有,各具特色,審美感和藝術評價也不一致。窯場的經營形態,大致分為官府管轄的「官窯」,及民間燒造的「民窯」,以產量而言,多數是燒自民窯。自明初開始至清末,官窯瓷器在景德鎮燒製,並在瓷器上書寫帝王年號,以示與民窯區別,如「大明宣德年(1426~1435)製」、「成化年(1465~1487)製」等。

窯場

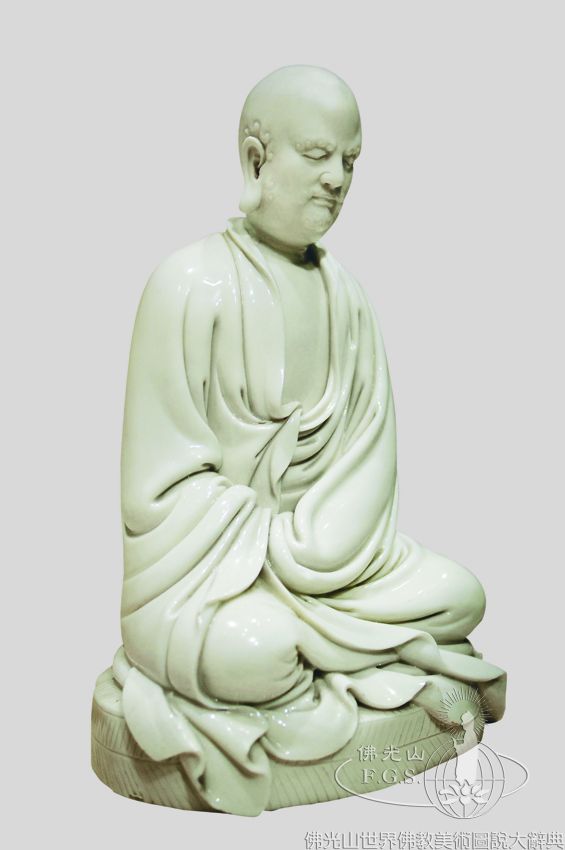

1. 德化窯

德化窯在宋元(1271~1368)時活躍,尤盛於明代。窯址位於今福建省德化市境內,以燒造白瓷著稱兼燒青花瓷供內需及外銷。德化瓷土色白、質軟細密、可塑性強,具有易於模製坯的特色,成為西方人心目中「中國白瓷」的象徵。尤以白瓷佛像久負盛名。

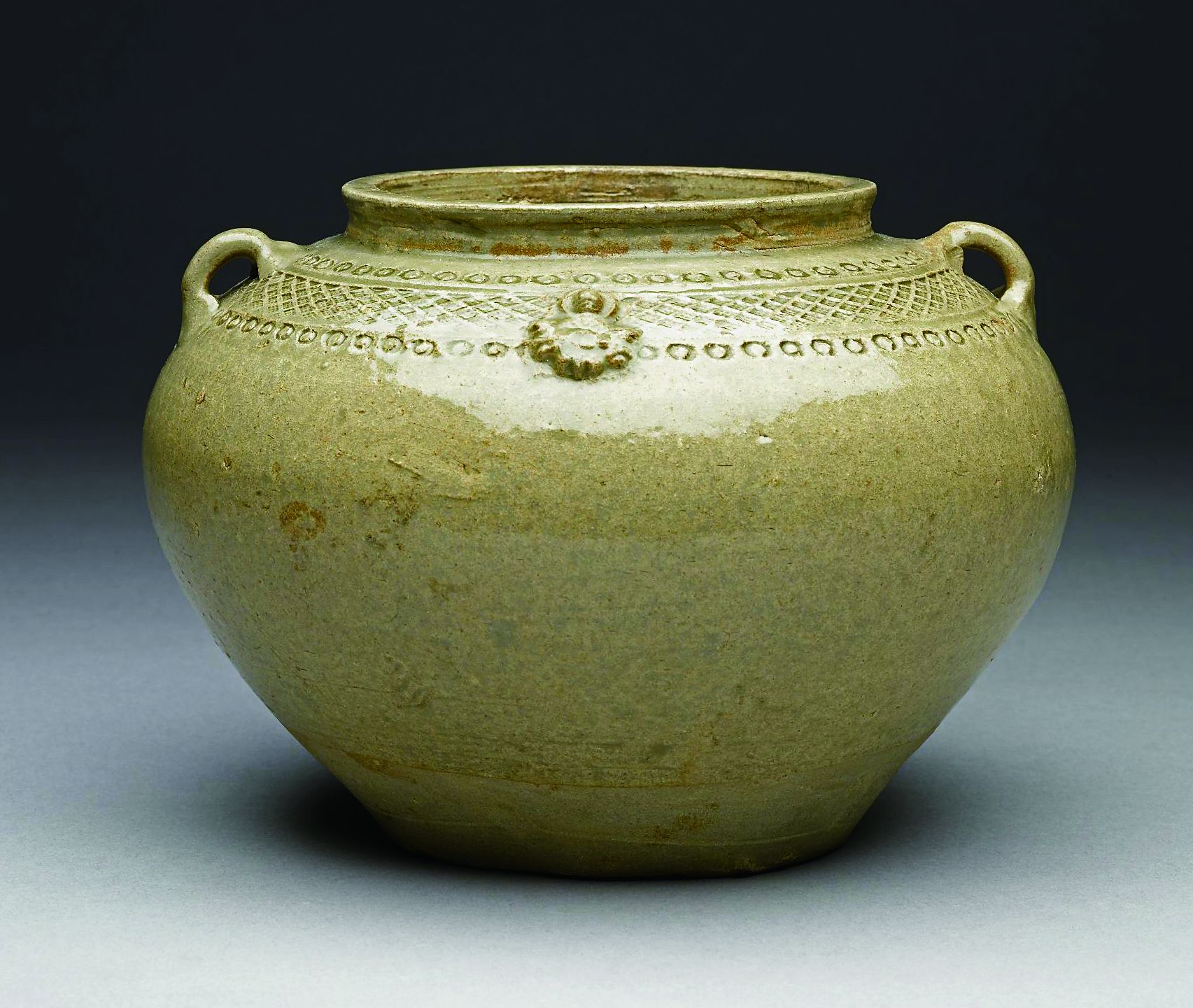

2. 越窯

位於浙江省餘姚市上林湖一帶,包括紹興、上虞、餘姚、寧波、諸暨、鎮海等地的青瓷窯,因唐代時屬越州,故名。所燒青瓷胎質堅硬,釉色瑩潤光潔,紋飾柔和。

通常以越窯代表中國古代青瓷,所謂「南青北白」中的青瓷,即指越窯青瓷。

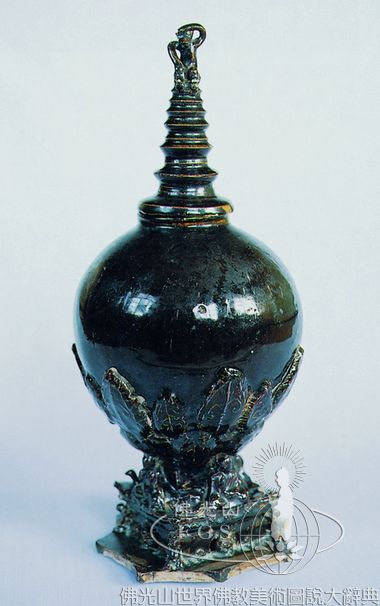

3. 龍泉窯

窯址位於浙江省龍泉縣境內而得名。始於五代(907~960),至南宋(1127~1279)時已成陶瓷名窯。南宋的章生一、章生二兄弟,在龍泉設窯廠,生一所燒的窯名「琉田窯」,又名「哥窯」;生二所燒的窯名「龍泉窯」,又名「弟窯」。

龍泉窯承繼了越窯傳統的青瓷燒造技術,所燒之瓷器瑩潤清澈,胎薄如紙。釉色以翠青、梅子青和粉青為佳。

4. 磁州窯

為著名的北方民窯之一。位於現今河北省邯鄲市磁縣觀台鎮、彭城鎮一帶,古稱磁州,故名。磁州窯瓷器製作技法非常多元化,包括刻、划、印、彩繪、絞胎等。其中「白地黑花」紋飾尤負盛名;黑白強烈對比展現北方民族的豪氣,兼以運用筆墨技巧裝飾,具水墨畫效果。

5. 邢窯

邢窯遺址位於河北省內邱、臨城兩縣境內,為唐代七大名窯之一,亦為中國北方最早燒製白瓷的窯場。始燒於北朝(386~581),衰於五代,終於元代,燒造時間約九百多年。邢窯瓷胎堅質細,不作紋飾,風格素雅,古人以皎潔如玉喻邢窯之白。

6. 吉州窯

宋代南方民間窯業。窯址位於江西省吉安縣永和鎮境內,隋(581~618)至宋,稱吉安為吉州,故名。又因燒造處於永和鎮,亦稱之為永和窯。至今約有一千二百年歷史,是中國現存完好的古代窯遺址之一。始燒於五代,盛於南宋,衰於元代末期。

7. 鈞窯

又稱均窯、鈞州窯。窯址位於今河南省禹州市禹縣,創燒於北宋(960~1127)初期,復燒於金(1115~1234)、元。汝、官、哥、定、鈞窯為宋代五大名窯。胎質細膩,釉面光澤柔和,其體略重,以其色釉「窯變」為特色。

8. 定窯

位於今河北省保定市曲陽縣澗磁村、燕山村一帶,唐、宋時期因屬定州管轄,故名定窯。創燒於唐,極盛於北宋及金,終於元。其瓷胎雖薄卻堅致,白色略黃。施釉極薄能見胎。宋代定窯以產白瓷著稱,兼燒黑釉、醬釉和釉瓷器。

9. 漳州窯

漳州窯是明清時期福建省漳州地區窯業的總稱,明末清初應外銷之需求,產量相當多。品種有少數的白瓷、青瓷、素三彩、單色釉和青花瓷,尤其盛產克拉克青花瓷並外銷到海外,受到當地人的青睞。

10. 耀州窯

位於今陝西省銅川市黃堡鎮境內。宋代時屬耀州,故名。唐代即開始創燒白瓷、黑釉瓷,北宋為其全盛期,所燒青瓷技術和藝術性極高。耀州窯器面紋飾和運用的技法非常多,尤精施有深、淺刻花紋飾的青瓷,刀法鋒利,線條流暢,構圖勻稱。

|