內文搜尋 >

頁 碼:1/1_130

|

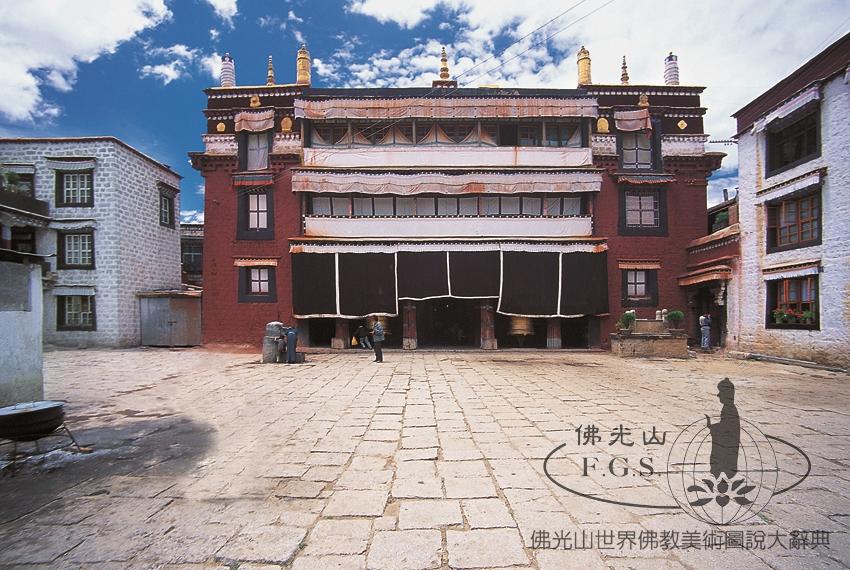

小昭寺

西藏拉薩

|

| |

|

小昭寺

xiao zhao si

譯名為ra mo che,全稱甲達惹木切拉康(rgyas btab ra mo che lha khang)。甲達,意為漢人所建,指唐朝(618~907)文成公主首建該寺;惹木切有藏寶處等意。漢語稱小昭寺。位於西藏自治區拉薩市大昭寺(lha ldan gtsug lag khang)北約1公里處。為吐蕃(7~9世紀)早期著名佛教寺院,後為格魯派密宗經院之一的上密院所在地。七世紀中葉,由文成公主選址、設計,主要由唐朝長安(今陝西西安)進入吐蕃的漢族工匠建造,約唐貞觀十五年(641)與大昭寺同時竣工。該寺累遭火災又幾經修葺,現存建築多為後世所建。一九八六年後大規模維修。二○○一年列為中國「全國重點文物保護單位」。

據藏文史籍記載,寺內原供奉文成公主攜至拉薩的釋迦牟尼十二歲等身鎏金銅像,即覺臥佛像,後此像移往大昭寺,改供奉尼泊爾赤尊公主帶到吐蕃的不動金剛佛像,即釋迦牟尼八歲等身像。

該寺坐西朝東,占地面積4,000平方公尺,前部為一庭院,後部有門樓、神殿及轉經迴廊。門樓高三層,底層為寬敞的明廊,二、三層是僧房和經室等。

神殿是寺院的主體建築,高三層,底層分為門庭、經堂、佛殿三部分。經堂是寺僧集會之處,面闊三間,進深七間,共三十根立柱;其中中部四根大柱直通二層之上,撐起高敞天窗。佛殿內供有赤尊公主帶來的銅鎏金不動金剛佛。殿後部和兩側環繞以密閉迴廊,偏窄、較高,具有早期布局特徵。神殿第二層中部為底層經堂的天井。第三層後部為金頂殿,漢式風格,歇山頂,以斗栱承托。殿內門、窗、壁畫及柱子造型、裝飾等,則是藏式風格,體現了藏漢建築的巧妙結合。

|

|