|

法句經(局部)

釋淨明

|

| |

|

優婆塞戒經(局部)

|

| |

|

金剛經(局部)

張即之

|

| |

|

心經

清高宗

|

| |

|

泰山金剛經(局部)

|

| |

|

鐵山摩崖刻經(局部)

安道壹

|

| |

|

金剛經(局部)

柳公權

|

| |

|

華嚴經碑(局部)

|

| |

|

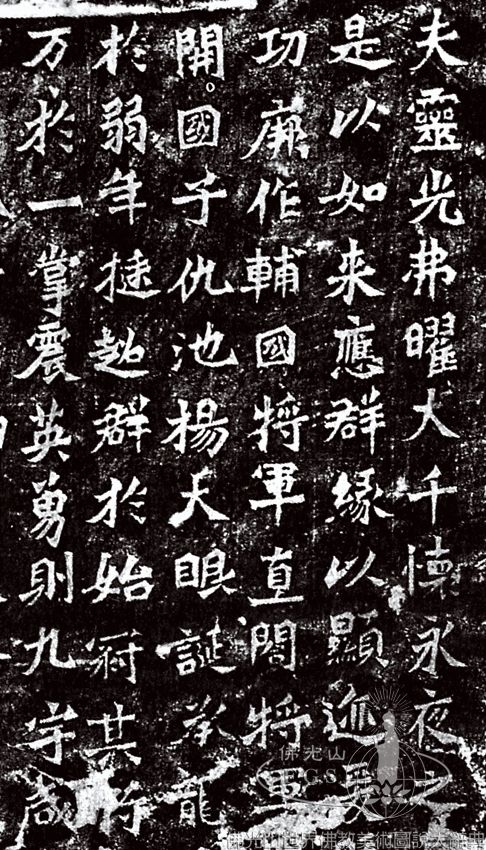

楊大眼造像記(局部)

|

| |

|

龍藏寺碑(局部)

|

| |

|

真草千字文碑(局部)

釋智永

|

| |

|

自敘帖(局部)

釋懷素

|

| |

|

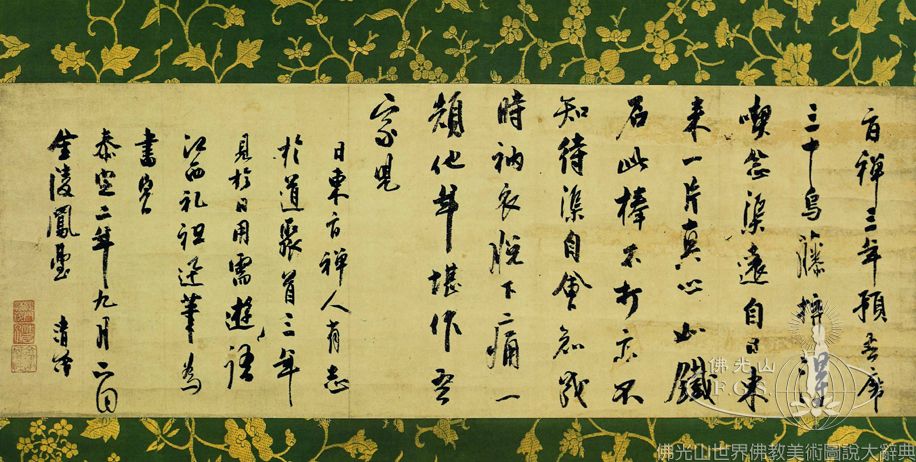

別源圓旨送別偈(局部)

古林清茂

|

| |

|

致房居士尺牘

釋石谿

|

| |

|

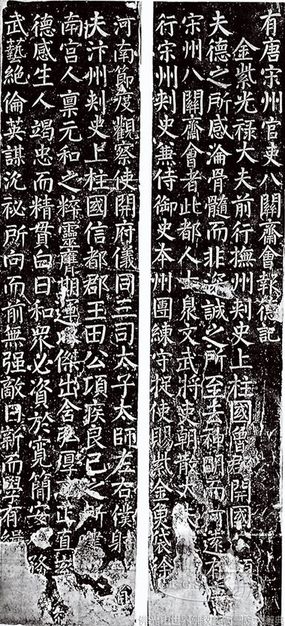

八關齋會報德記(局部)

顏真卿

|

| |

|

發願文(局部)

黃庭堅

|

| |

|

致中峰和尚尺牘(局部)

管道昇

|

| |

|

宿白雀寺詩二首

王寵

|

| |

|

佛教書法形態舉類

佛教自印度傳入中國,在融入社會的過程中逐步中國化,於此同時,中國傳統文化亦深受佛教文化的影響,二者互為因緣、滲透交融的結合進程,一一具現於佛教藝術作品中。佛教書法,作為佛教藝術中的一個重要組成部分,同樣體現出各朝各代豐富的宗教內涵、人文精粹、審美情趣及漢字形體的流變與發展脈絡。

佛教書法始於佛典的翻譯和記錄,最初純粹為弘傳佛法之載體,後發展成僧俗二眾止觀修持、攝情養氣、書風創作等精神和生活層面之活動,造就佛教書法藝術多姿多采的面相及動人的內蘊。佛教書藝,綜合其內容,以及諸多載體、各類工具、種種表現手法等,可略分為寫經及刻經、造像題記及佛寺碑志、與佛教人事相關法書等三種形態,簡述如下:

(一)寫經及刻經

抄寫佛教經籍文獻於絹帛素紙,或鑿刻經文於摩崖、碑石、經幢,乃佛教書法之主要構成部分。書寫、雕刻經文者,或為弘傳、留存正法,或發願寫經回向祝禱,或請人代筆抄經布施寺院以資福德,或奉詔而為,或君主書贈官吏、寺院,或以寫經謀生等,目的不一而足。現存的寫經、刻經作品,作者大多佚名,但其中亦有不少為書藝出眾的高僧手跡,更有許多出自奉佛的帝王官吏、文人書家之手,誠屬珍貴的藝術遺品。

寫經舉例:

刻經舉例:

(二)造像題記及佛寺碑志

佛教素有造像、觀像具無量功德之說。中國的佛教造像自魏晉南北朝(220~589)開始盛行,隨之出現大量造像題記、銘頌。此外,寺碑塔銘更是為數不少,碑文內容包括記載寺院與佛塔之創修、石窟之開鑿、法會盛事、高僧行儀等內容。這些佛教石刻絕大部分未留下書者姓名,但大多數書藝精湛,為後世學習的典範。

(三)與佛教人事相關法書

法書指有較高藝術水準的書法作品。歷代高僧,工於書法者為數不少,而書法名家中,亦多有虔誠奉佛之居士。故此,除恭書經卷、記錄碑志塔銘外,其人於日常生活中之書藝活動,自與佛教諸多人、事密不可分;如因應佛事所須而落筆,為參禪或遣懷而揮毫,以抄寫禪機慧語和前賢語錄為修持功課,銳意臨書或創作,乃至僧人與僧人或僧人和居士之間的尺牘往來、詩偈相贈等,皆頗為常見。這些古人法書,有者為真跡,有者原作雖已無存,但慶幸於佚失前早被摹刻上石、墨拓成帖留存於世,屬佛教書藝中重要的一類。

造像題記及佛寺碑志舉例:

高僧法書舉例:

居士法書舉例:

|