|

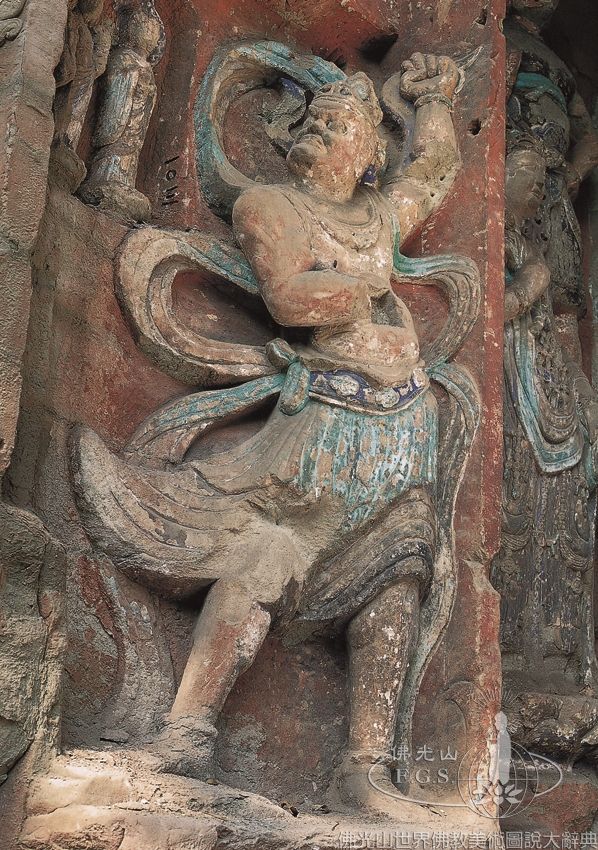

資中重龍山石窟第93龕力士像

中唐(756~846)

石

高1.52公尺

四川資中

|

| |

|

資中重龍山石窟第23龕維摩詰經變相

晚唐(846~907)

|

| |

|

資中重龍山石窟第58龕毗沙門天王龕像

中唐(756~846)

|

| |

|

資中重龍山石窟

zi zhong chong long shan shi ku

位於四川省內江市資中縣城北重龍山麓。根據《金石苑》所錄〈唐重修北岩院記〉,創鑿於唐建中年間(780~783),會昌法難曾使造像活動短暫沉寂下來,咸通七年(866),邵泰任資州刺史,募資營修。現共編號一百七十二窟龕,造像一千七百一十三身,集中分布在君子泉和古北岩兩段崖面上。最大的第1龕釋迦牟尼佛龕高5.35公尺,最小的僅高0.2公尺。現為四川省文物保護單位。

窟龕形制主要為平頂方形,少數雕成屋形,門楣飾以垂幔、卷草、雲氣紋等。造像內容主要有釋迦牟尼佛、藥師佛、西方淨土變相、千手千眼觀音、地藏菩薩、毗沙門天王等,並有唐大中(847~860)、咸通(860~874)、乾符(874~879)、大順(890~891)及五代十國後蜀廣政(938~965)、北宋大中祥符(1008~1016)等年號的造像和妝彩題記。

該處造像大致可分為中唐(756~846)、晚唐(846~907)、五代(907~960)和北宋(960~1127)四期。中唐時期常見的造像組合為一佛二弟子二菩薩像。代表窟龕有第58、62、63、93、113、115龕。第58龕毗沙門天王龕,內刻毗沙門天王踏於二地鬼手掌上。第93龕為華嚴三聖龕,共刻二十六尊像,正壁主尊毗盧遮那佛結跏趺坐,左右各刻文殊騎獅及普賢騎象,龕口刻二力士。第113龕為千手觀音變相,共刻九十一尊像。正壁主尊為倚坐千手觀音,兩側刻天王、神將、菩薩、弟子、侍從等。

晚唐時期代表窟龕有第23、54龕等。其中第23龕維摩詰經變相,龕為長方形平頂,龕內右側刻廡殿式建築,殿內刻維摩詰坐於牀上,左手憑几,右手執扇。左側刻文殊倚坐於束腰仰蓮座上。三壁刻菩薩、弟子、諸天人眾約五十七身。第54龕為方形平頂龕,內刻沙門形地藏菩薩,雙手當胸捧一摩尼寶珠立於仰蓮台上。

重龍山石窟龕像中流行觀音、地藏、藥師佛、毗沙門天王和淨土信仰一類的題材,反映中晚唐和五代蜀地人們普遍渴求社會安定和平的心理。後期龕像中一個較明顯的變化,是突出雕刻供養人像。如第147龕供養人,占據了全龕最顯要的位置,而佛、菩薩相應退居次位。在這裡,宗教意味已大大削弱,代之而起的是鮮明的世俗化特點。

|