|

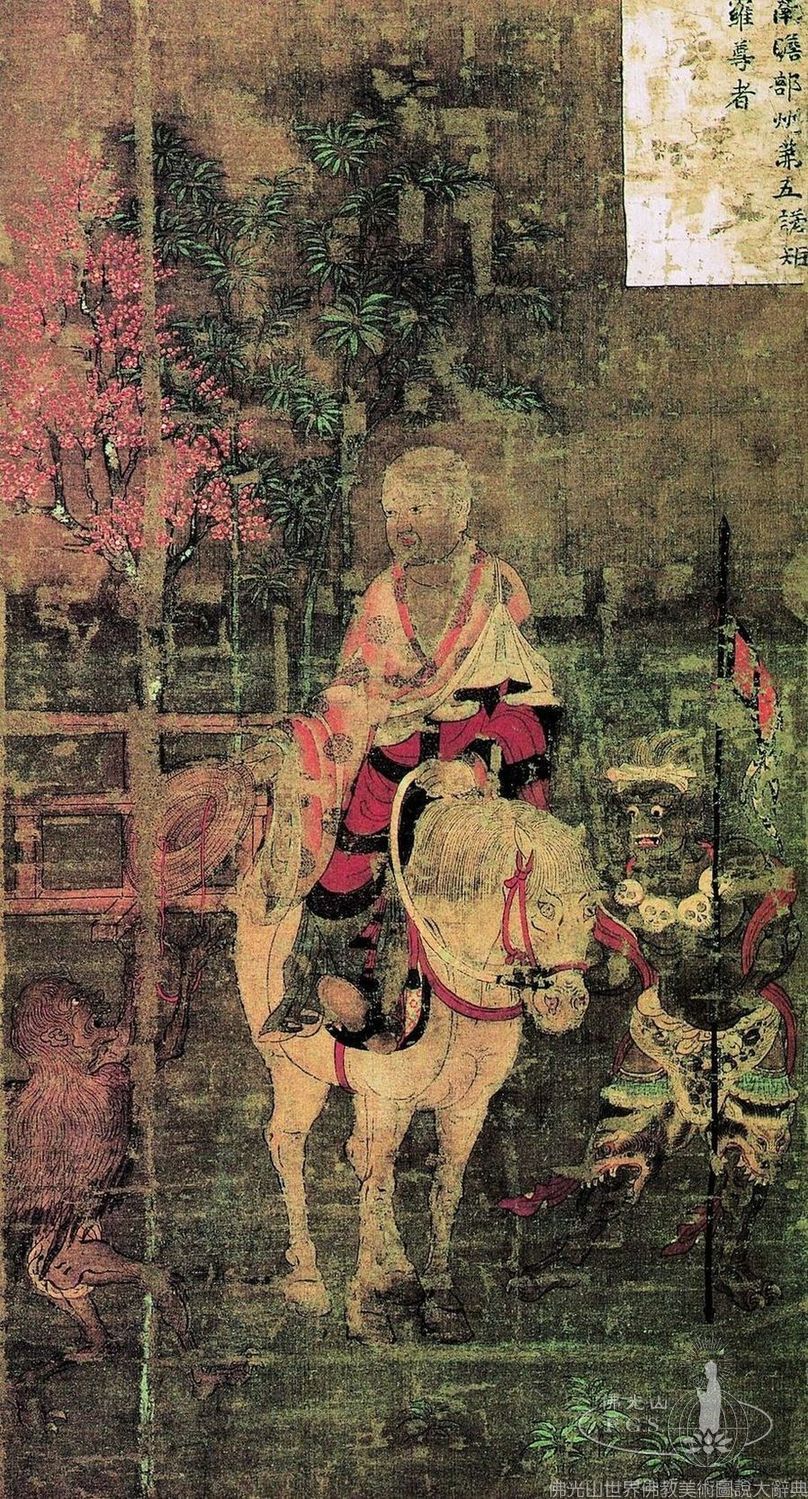

賓度羅跋囉惰闍尊者像

軸

平安時代(794~1185)

絹本設色

高95.8公分 寬53公分

日本東京台東 東京國立博物館保管

|

| |

|

諾距羅尊者像

|

| |

|

戌博迦尊者像

|

| |

|

半託迦尊者像

|

| |

|

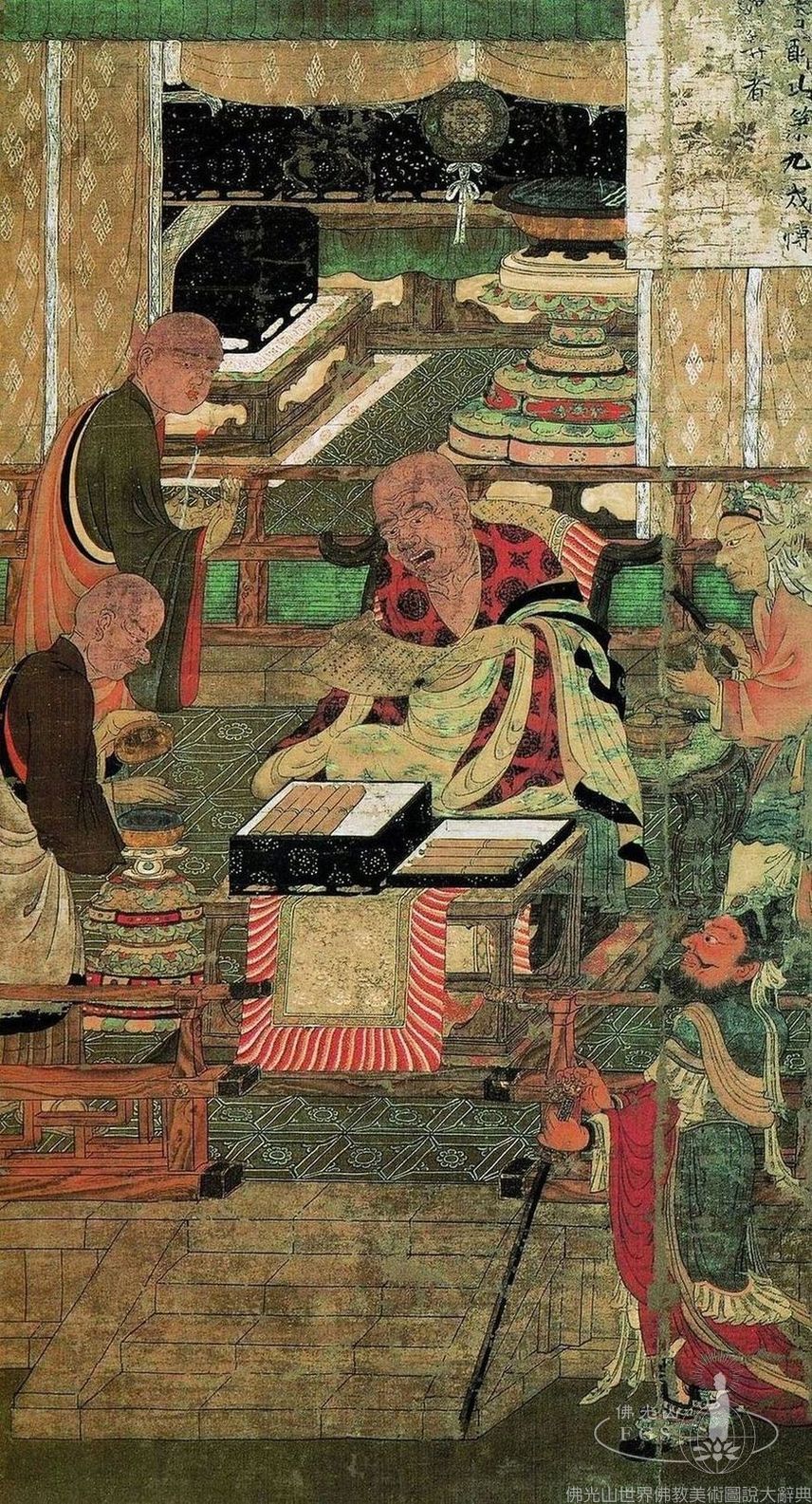

十六羅漢圖

shi liu luo han tu

此作品為日本現存年代最早的十六羅漢圖。繪製於十一世紀。佛入滅時,咐囑十六位羅漢及其眷屬,永世護持佛法。十六羅漢的信仰始自中國唐代(618~907),日本平安永延元年(987)東大寺僧●(上大+下周)然從中國攜回宋畫十六羅漢圖,而受到矚目。寬仁二年(1018)藤原道長舉行羅漢供,由此深入信仰。此十六幅各高95.8公分,寬53公分。一九五三年指定為日本國寶。

每幅各繪一尊者像,眷屬隨侍其旁。諸尊或在殿堂讀經,或供養舍利,或騎馬,或坐於樹下岩台,或岩窟中等,富有變化。

尊者的容貌並非西域胡僧梵相,而是溫文儒雅的中土比丘相。以柔和線描及溫潤色調,表現出大和繪的典型羅漢像;但其建築、日用器物、人物、風俗民情、鳥獸、山水等的構圖而言,則受唐畫的影響,推測以唐代的十六羅漢像為範本。畫面右上角題記,是據《大阿羅漢難提蜜多羅所說法住記》記載,寫上尊者名和住處。

色彩富麗端嚴,描繪細密,構圖嚴謹。多用絹背上色,供具飾物亦由絹背貼飾金、銀箔,產生光澤效果。此圖不用細金線,而施加彩色紋樣,為平安時代(794~1185)佛畫中以彩色為主的作品。溫和端正之作風及圖樣,成為以後日本羅漢圖製作的規範之一。

|