|

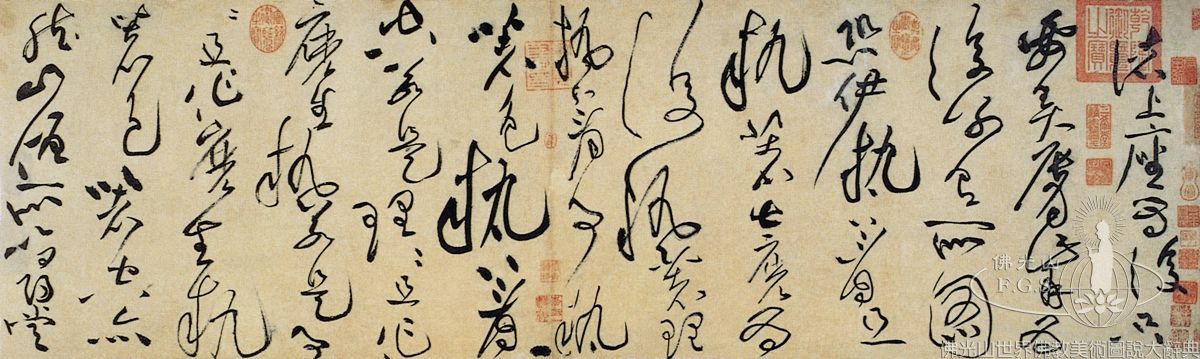

諸上座帖(局部)

黃庭堅

|

| |

|

華嚴賢首品偈(局部)

釋弘一

|

| |

|

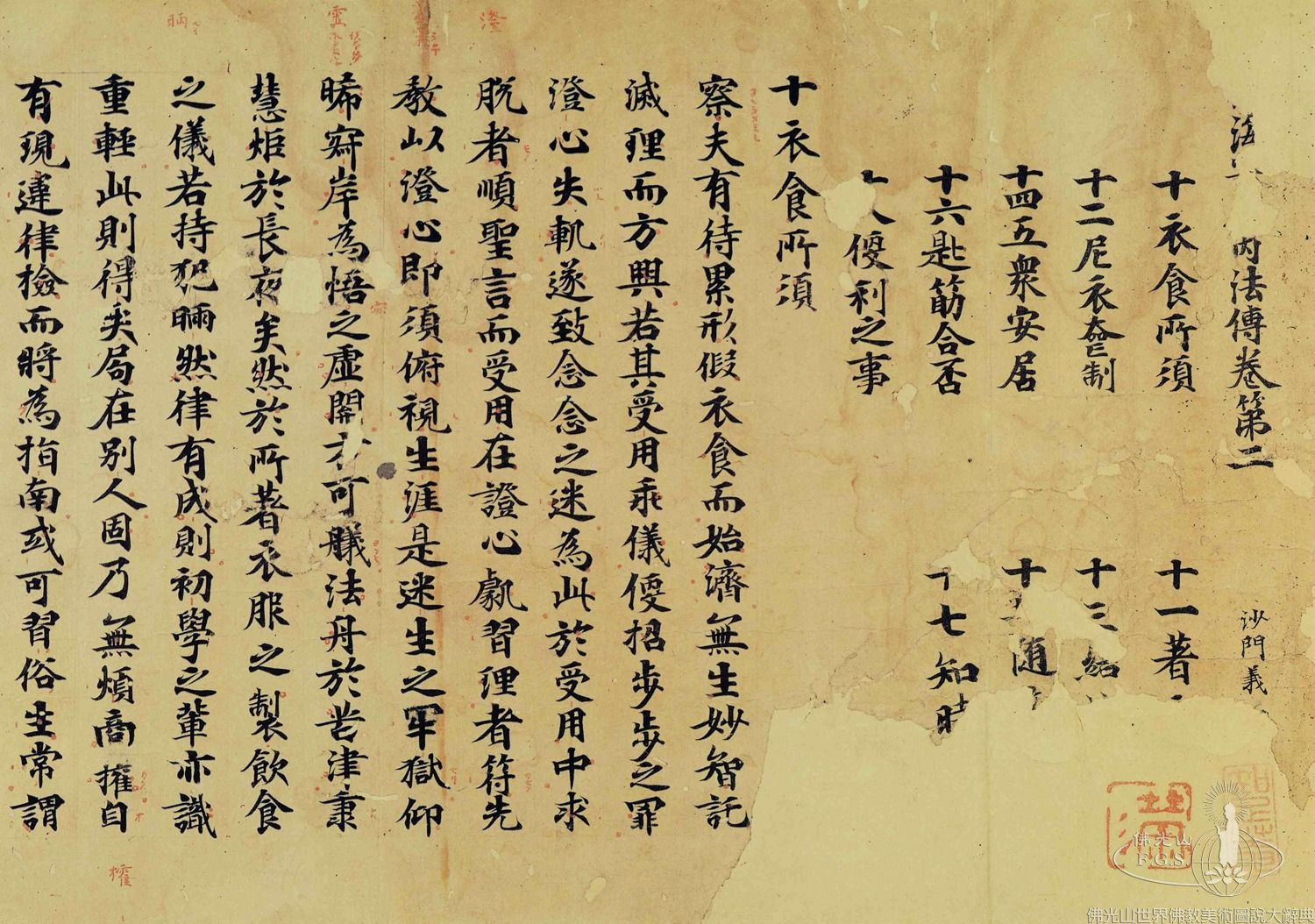

南海寄歸傳卷第二(局部)

|

| |

|

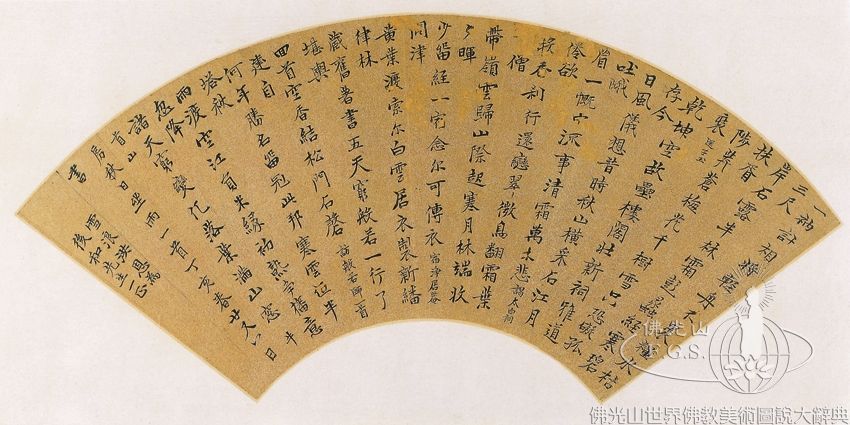

五言詩

雪浪洪恩

|

| |

|

法眼禪師圖贊

楊妹子

|

| |

|

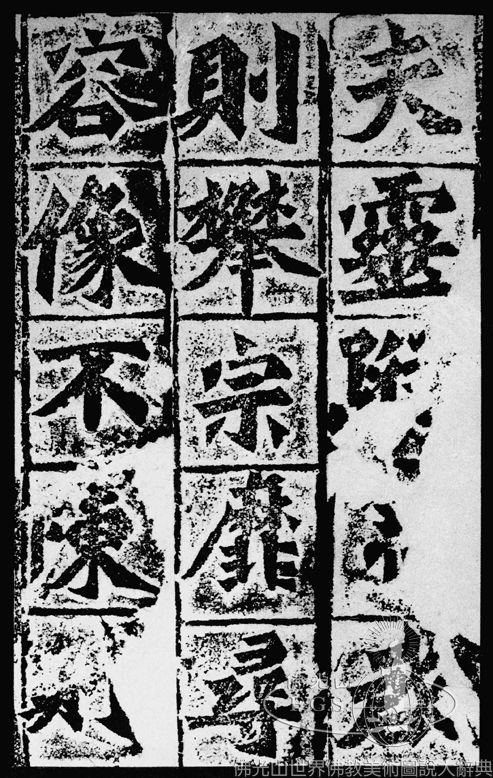

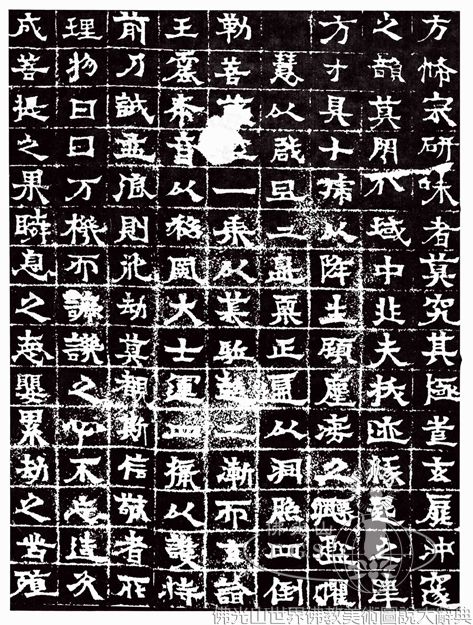

始平公造像記(局部)

朱義章

|

| |

|

沮渠安周造佛寺碑(局部)

|

| |

|

六言偈語(局部)

憨山德清

|

| |

|

金剛經(局部)

董其昌

|

| |

|

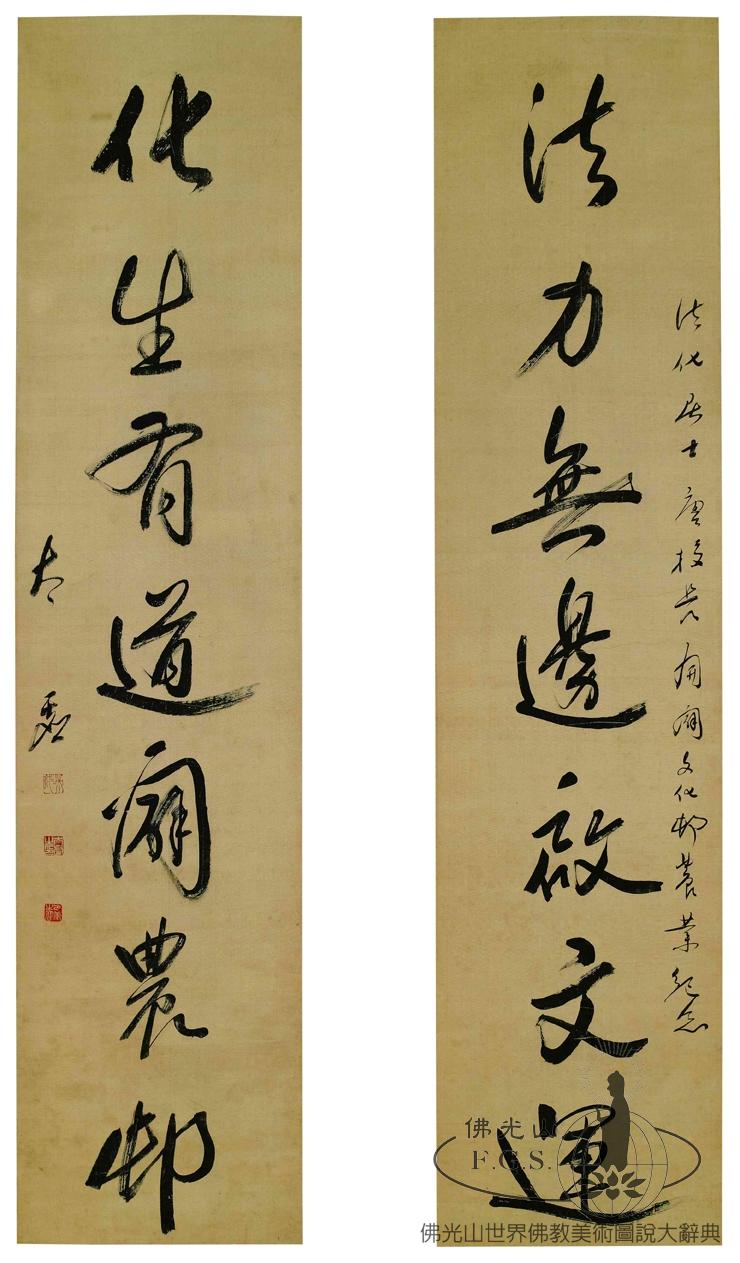

七言聯句(局部)

釋太虛

|

| |

|

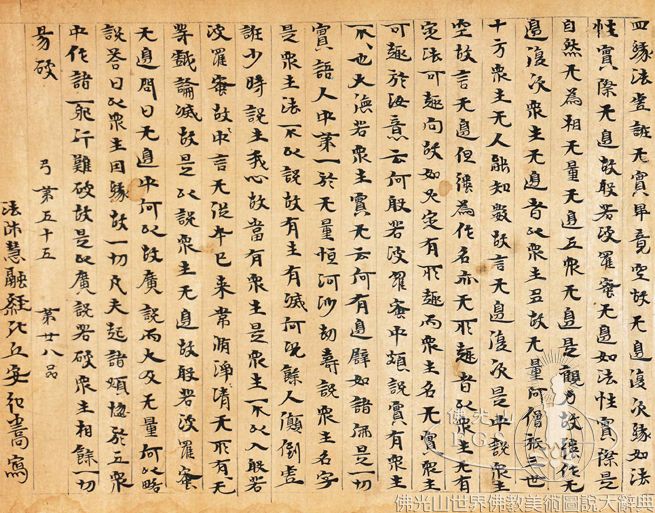

寫經(局部)

安弘嵩

|

| |

|

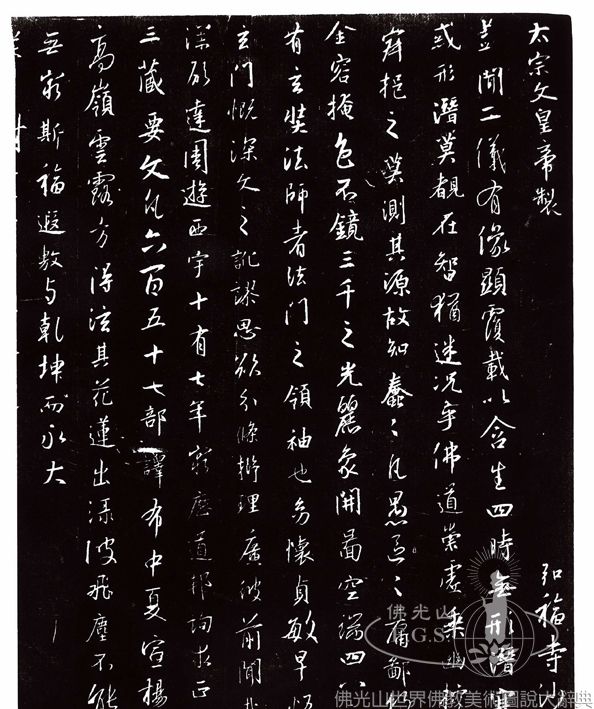

集王字聖教序(局部)

|

| |

|

書法專有名詞

一波三折:書法術語。用筆平捺稱「波」。說明書法捺畫在書寫時從起筆、行筆到收筆的三轉折,表現形狀似水波一樣的起伏。最早出現於王羲之《題衛夫人筆陣圖後》(傳)「每作一波常三過折筆」。

中鋒:書法術語。指行筆時將毛筆的主鋒保持在點畫的中間線,使線條圓渾。

方筆:筆法之一。指在筆畫起止轉折的外形上,呈現方直的稜角,鋒勁外露。

布白:書法術語。指安排字的點畫間架和布置字、行之間空白關係的方法,目的是使整幅作品之間相互呼應。

行氣:書法術語。指書法作品中字與字、行與行之間的呼應映帶關係。

拓本:從碑刻、銅器上墨拓下來的書跡或圖像。方法是以宣紙受濕蒙於器物碑刻上,椎之,使宣紙呈凹凸,蘸墨拓成。

波磔:波指平捺,磔指斜捺。所謂「波磔」,指行筆時以逆鋒輕落筆,再以折鋒鋪毫緩行,至末收鋒,駐筆而後放,如水波起伏一般。

映帶:映有相對之意,帶有連結兩者之意。書法中的映帶兩字,指稱書寫時點畫與點畫間、抑或是單字與單字間牽絲接引的筆道,若映帶較明顯,往往可以增進字畫間的相關狀態,讓字間的血脈或整體章法更為流暢通貫。另一方面,也可藉由收斂、阻斷映帶,來達到調節書寫韻律的目的。

界格:指用來分隔界線的格線,也指縱橫交錯後所成規整方格。在寫書法時,若紙面上繪印有界格,將會規範書寫字體的大小,使其有一定程度上的整齊劃一。因此,通常是初學者求其方正,或是書家求其端整正式時,才會選用繪有界格的媒材書寫。

飛白:筆畫呈枯絲平行,轉折處筆路畢顯。相傳東漢靈帝(168~189在位)時修飾鴻都門,工匠用刷白粉的帚子刷字,蔡邕得到啟發而作飛白書。今人將書畫的乾枯筆觸部分泛稱為「飛白」。

側鋒:書法術語。起筆的一種技法。即在下筆時筆鋒稍偏側,落墨處則顯出偏側的姿勢。側鋒多用來取勢,勢成則轉換為中鋒。

集字:書法術語。指將前代某一書家的字跡搜羅並集成的書法作品。唐(618~907)初釋懷仁集王羲之行書成《聖教序》,是最早的集字碑刻。

|