|

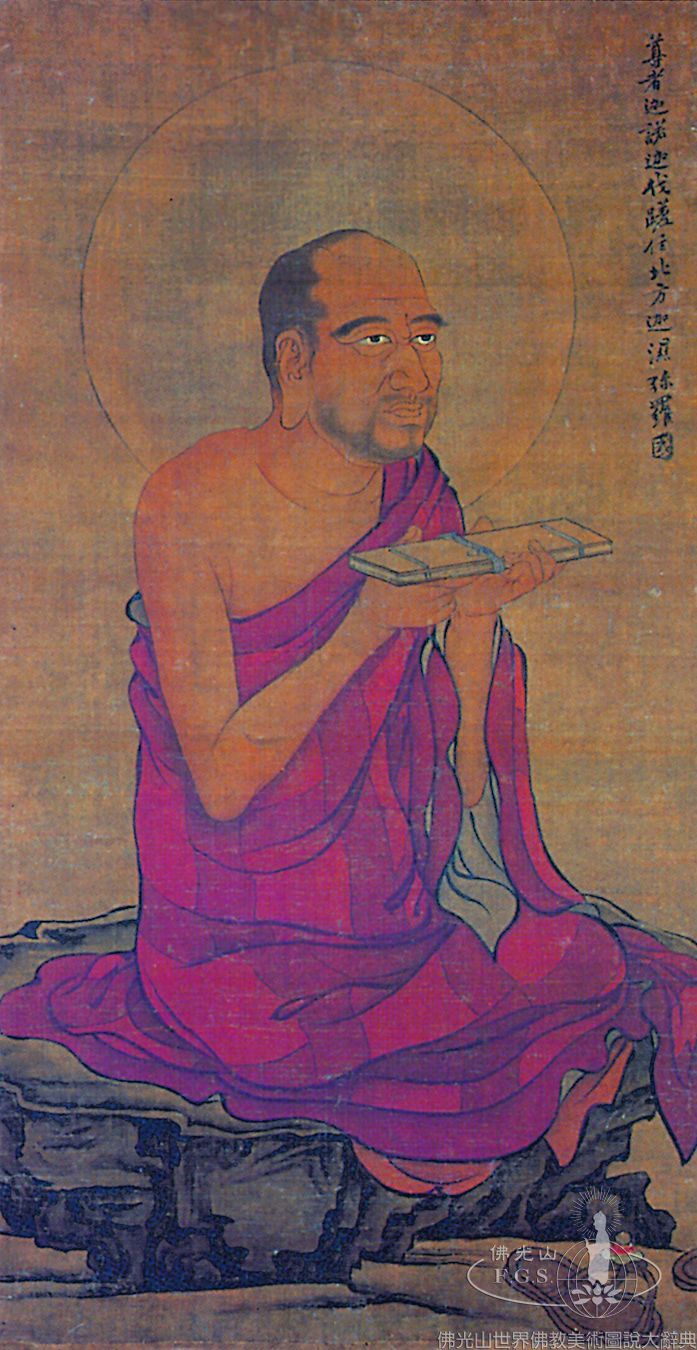

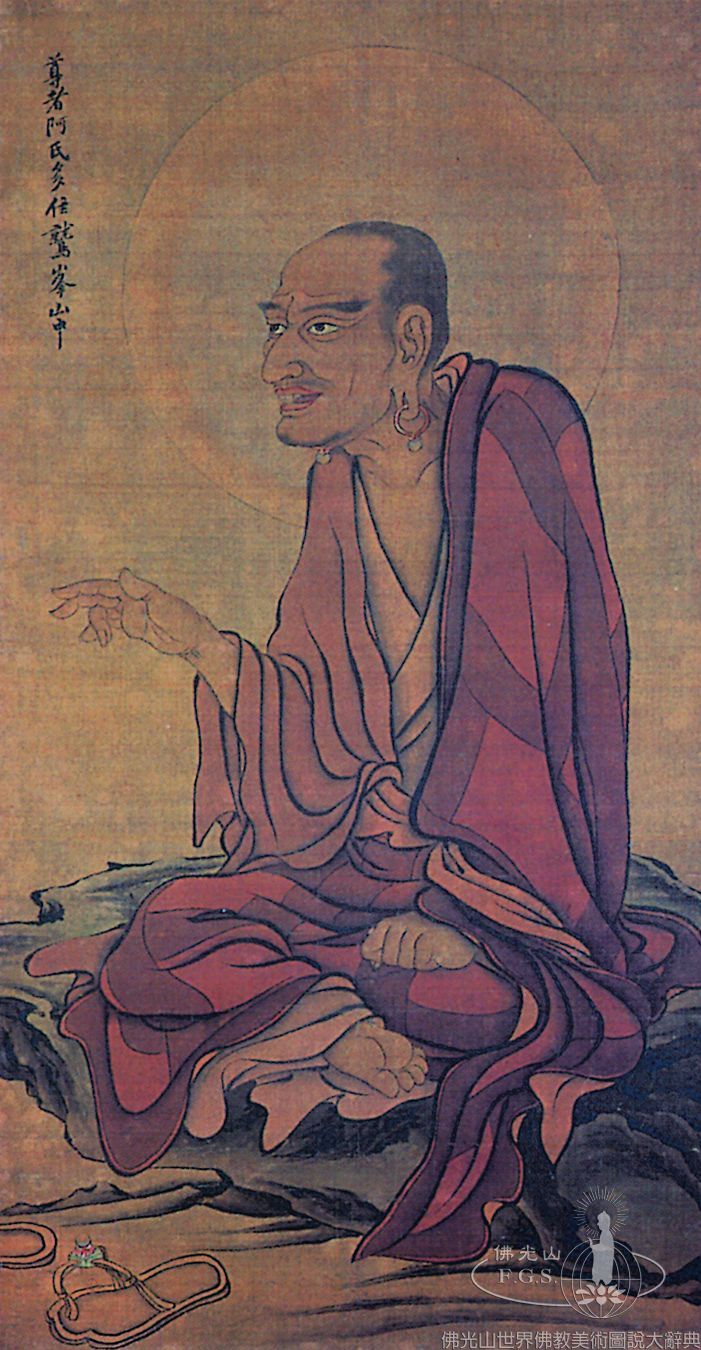

第一賓度羅跋囉惰闍尊者像

軸

元代(1271~1368)

絹本設色

高107公分 寬56公分

日本京都中京 花園大學歷史博物館藏

|

| |

|

第二迦諾迦伐蹉尊者像

|

| |

|

第四蘇頻陀尊者像

|

| |

|

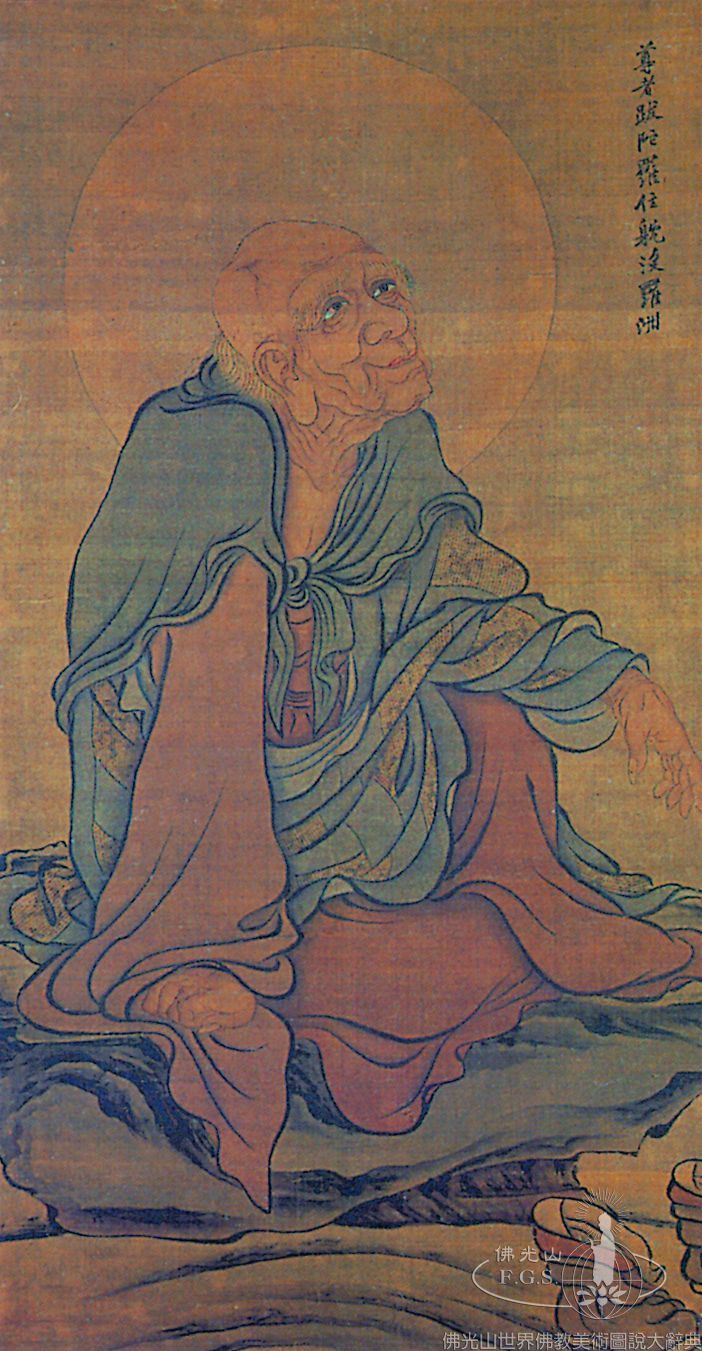

第六跋陀羅尊者像

|

| |

|

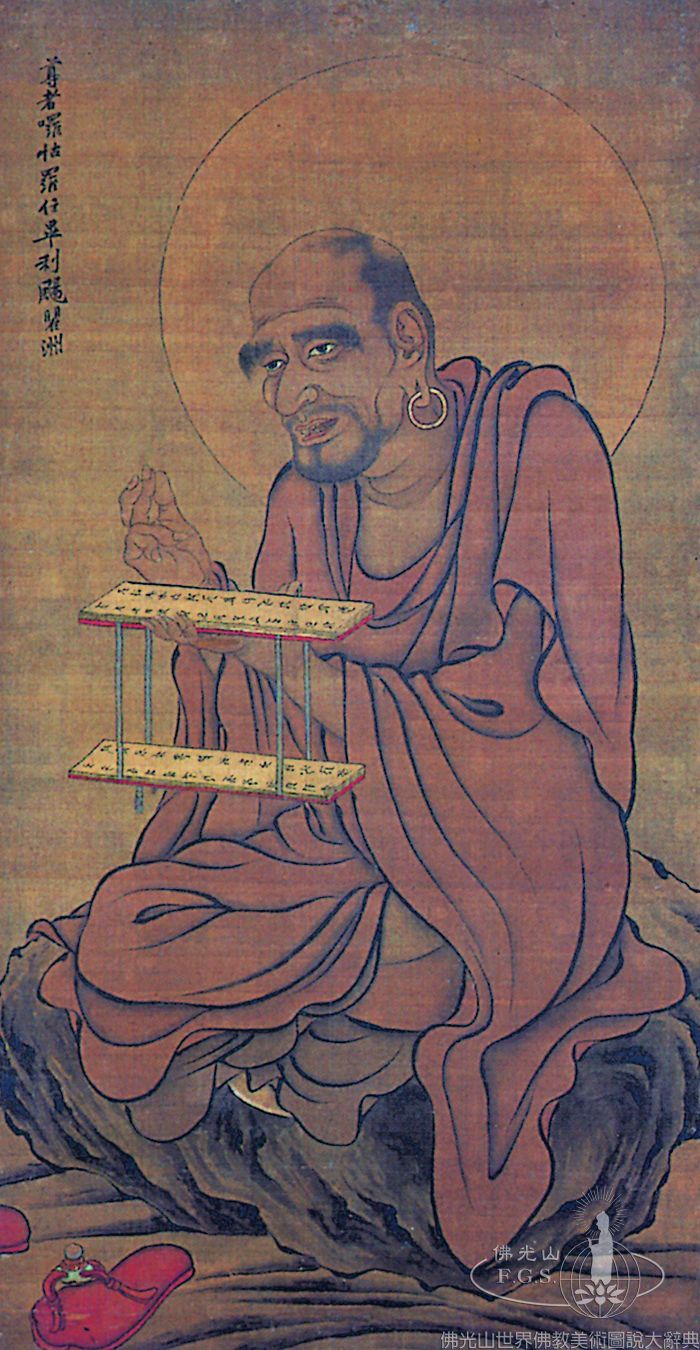

第十一囉怙羅尊者像

|

| |

|

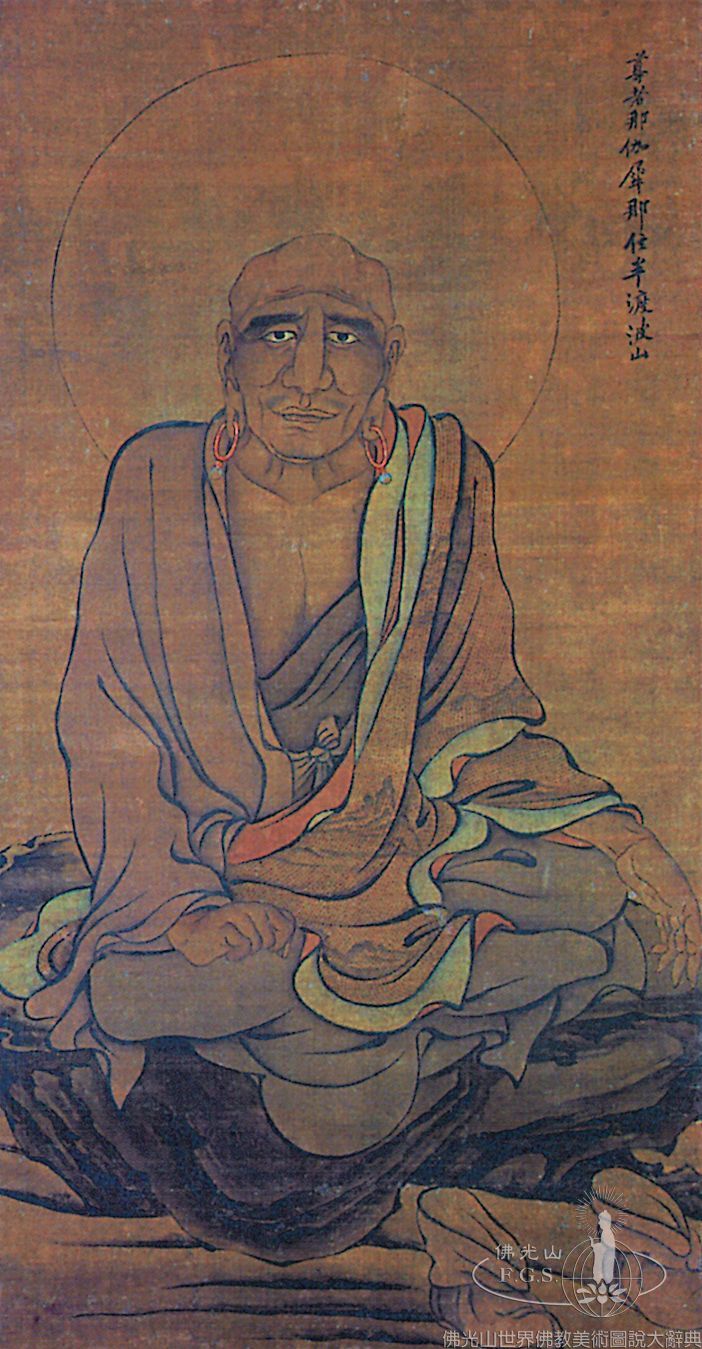

第十二那伽犀那尊者像

|

| |

|

第十五阿氏多尊者像

|

| |

|

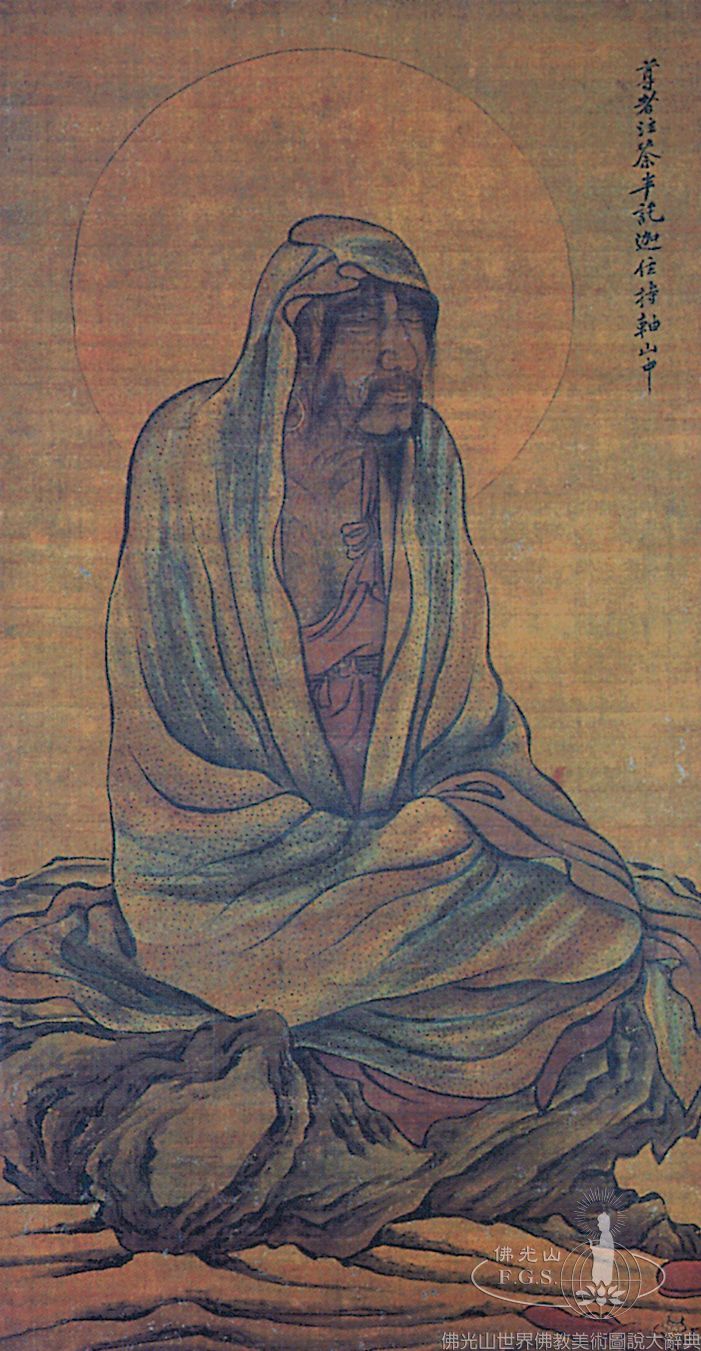

第十六注荼半託迦尊者像

|

| |

|

十六羅漢圖

shi liu luo han tu

每幅畫一羅漢,計十六幅,為中國作品,傳至日本,其中第九尊者是江戶時代(1615~1868)補繪。

作品每幅高107公分,寬56公分。在第一尊者所坐的岩石隙縫中,有「蔡山李詡」的落款。日本《君台觀左右帳記》中稱「蔡山」為「元人」,然畫史上未見「蔡山李詡」之記載;蔡山或為地名。署名於岩石隙縫,似仍沿襲宋代(960~1279)古風,元代(1271~1368)中期以後較為少見。

十六羅漢均坐於岩石上,神情、姿態各殊,或讀經,或說法,或昂首注目,或眼觀前方,或斂目如入定。

人物造型嚴謹,設色沉著,筆墨線條流暢,疏密有致,形象不似貫休畫呈誇張造型的胡貌梵相。羅漢身側既無侍者,又無供養人,身後更無任何背景。

本套羅漢圖樣和日本高台寺本、妙心寺東海庵本的十六羅漢圖雖不同,然在用筆、氣脈上卻有相似之處,均屬高古細膩的作風,融和了南宋(1127~1279)以來文人畫和職業畫工的優點,為元畫中傑出而珍貴的作品。

此套每幅均有墨書記載羅漢尊名及住處,應為後人補書。其中奇數幅與偶數幅墨書位置不同,又奇數幅羅漢側身向畫面左側,偶數幅則向右側,據此推測其布置形式當是左右對稱張掛。

|