|

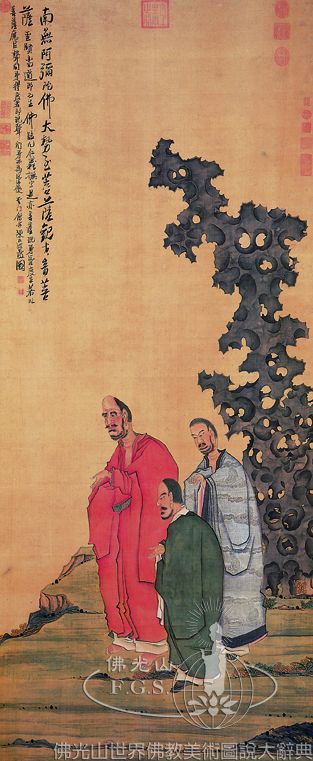

蓮池應化圖

軸

清順治三年(1646)

陳洪綬(1598~1652)

絹本設色

高174.1公分 寬72.1公分

臺灣臺北 故宮博物院藏

|

| |

|

蓮池應化圖 陳洪綬

lian chi ying hua tu chen hong shou

畫中三位人物,現羅漢像,側立湖畔,頭略前傾俯視,各伸一手作接引狀;身軀偉岸,造型奇古,胡貌梵相。據畫上作者題款「南無阿彌陀佛大勢至菩薩觀世音菩/薩聖賢當道即為生佛臨凡仁義撫字是亦菩薩現身說法度生若以/菩薩應以聲聞身得度者即現聲聞身而為說法像雲門僧悔陳洪綬敬圖」,知畫中身軀較大者為阿彌陀佛,著紅衣,佛身後為觀音菩薩及大勢至菩薩。題款最後兩句出自《觀世音菩薩普門品》:「應以聲聞身得度者,即現聲聞身而為說法。」此畫將觀音隨類應化的方便,巧妙地用於西方三聖畫境,表現手法獨特。

陳洪綬於明代(1368~1644)滅亡後出家為僧,自稱悔僧、雲門僧。與此畫題款相合,知是其出家後的作品。畫中人物衣紋線條方硬,雖轉折多,然筆筆中鋒,挺勁有力。人物面容、衣褶及太湖石皆施暈染。衣紋簡練概括,毛髮、鬍鬚描繪細膩,一絲不苟,二菩薩之一的僧衣上有羅漢乘雲的圖案,簡繁相映成趣。

|