|

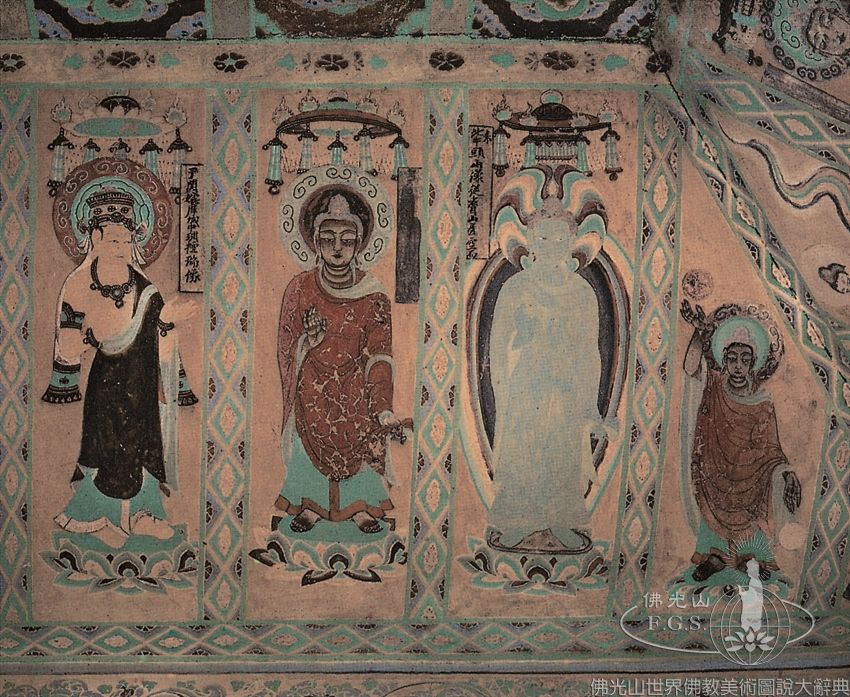

莫高窟第237窟西壁龕頂西披瑞像

中唐(756~846)

壁畫

甘肅敦煌

|

| |

|

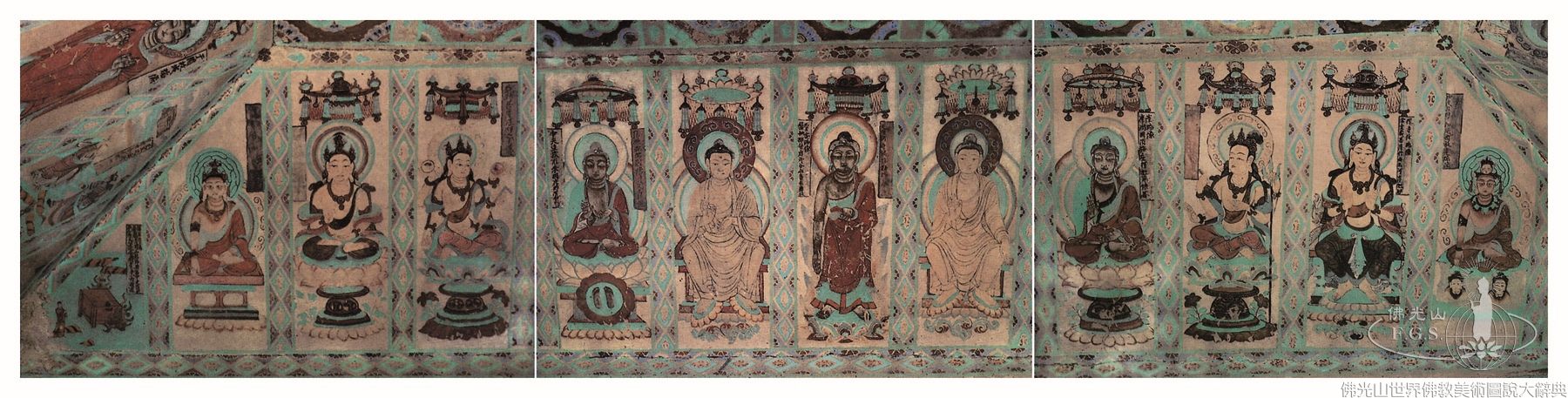

莫高窟第237窟西壁龕頂南披瑞像

|

| |

|

莫高窟第237窟西壁龕頂北披瑞像

|

| |

|

莫高窟第237窟西壁龕頂東披瑞像

|

| |

|

莫高窟第237窟瑞像

mo gao ku di 237 ku rui xiang

位於西壁龕頂。中唐(756~846)、晚唐(846~907)流行的新題材,據佛典記載,凡能現神異、靈瑞表徵吉凶之佛像,即稱瑞像,自中唐至北宋(960~1127)在敦煌石窟中多有圖繪。盝頂帳形龕頂四披分別畫瑞像,大部分來自天竺(今印度)、尼婆羅(今尼泊爾)、犍陀羅(今巴基斯坦西北、阿富汗)等地的佛教傳說,也有來自于闐、張掖、酒泉等地。西披畫瑞像十三幅,北數第六身形象獨特,雙頭四臂,兩手下垂,兩手於胸前,腳下有二人胡跪供養,榜題「分身瑞像者乾陀邏國貧者二人出錢畫像其共致遠一身兩頭」;傳說畫工受錢為二貧士造像一軀,二人前來禮敬,像乃現神變,胸部以上分現兩身。

南披畫瑞像八幅,有指日月像,畫佛正面立像,穿通肩袈裟,右手上舉指日,日中有三足金烏,左手下垂指月,月中有桂樹玉兔;于闐媲摩城中雕檀瑞像,著袈裟,戴菩薩寶冠,配飾項圈、臂釧、腕釧,跣足立於蓮花上。北披畫瑞像八幅,有酒泉郡釋迦牟尼佛瑞像、天竺摩伽國救苦觀音、于闐故城瑞像等,其側畫毗沙門天王決海。

東披瑞像十二幅,有彌勒菩薩瑞像,菩薩結跏趺坐,雙手托日月;中天竺波羅奈國鹿野苑中瑞像,表現釋迦牟尼佛成道後在鹿野苑初次說法;番禾縣北聖容瑞像,即北魏(386~534)高僧劉薩訶曾預言此地將出現的瑞像;還有張掖郡佛影像、天竺國白銀彌勒瑞像、中天竺摩伽陀國放光瑞像等。

|