|

青釉

|

| |

|

白釉

|

| |

|

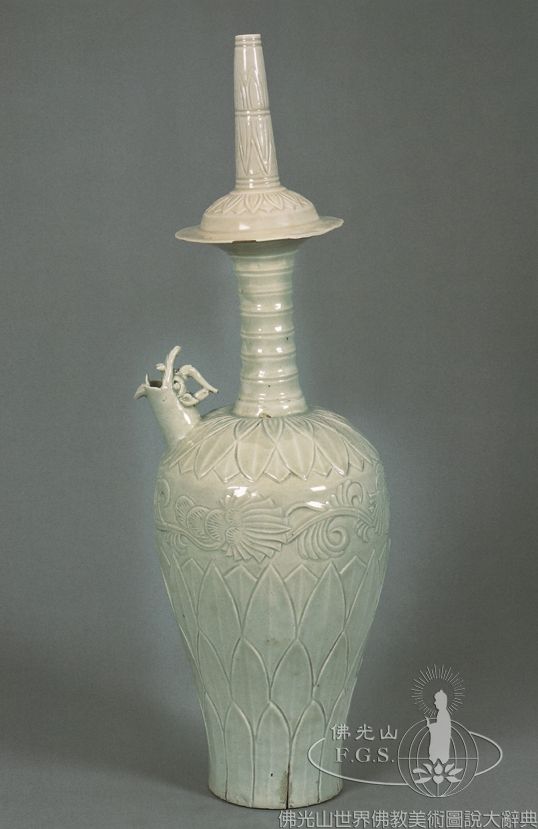

青白釉

|

| |

|

青花

|

| |

|

紅釉

|

| |

|

黑釉

|

| |

|

素三彩

|

| |

|

唐三彩

|

| |

|

彩瓷

|

| |

|

琉璃釉

|

| |

|

珍珠釉點彩

|

| |

|

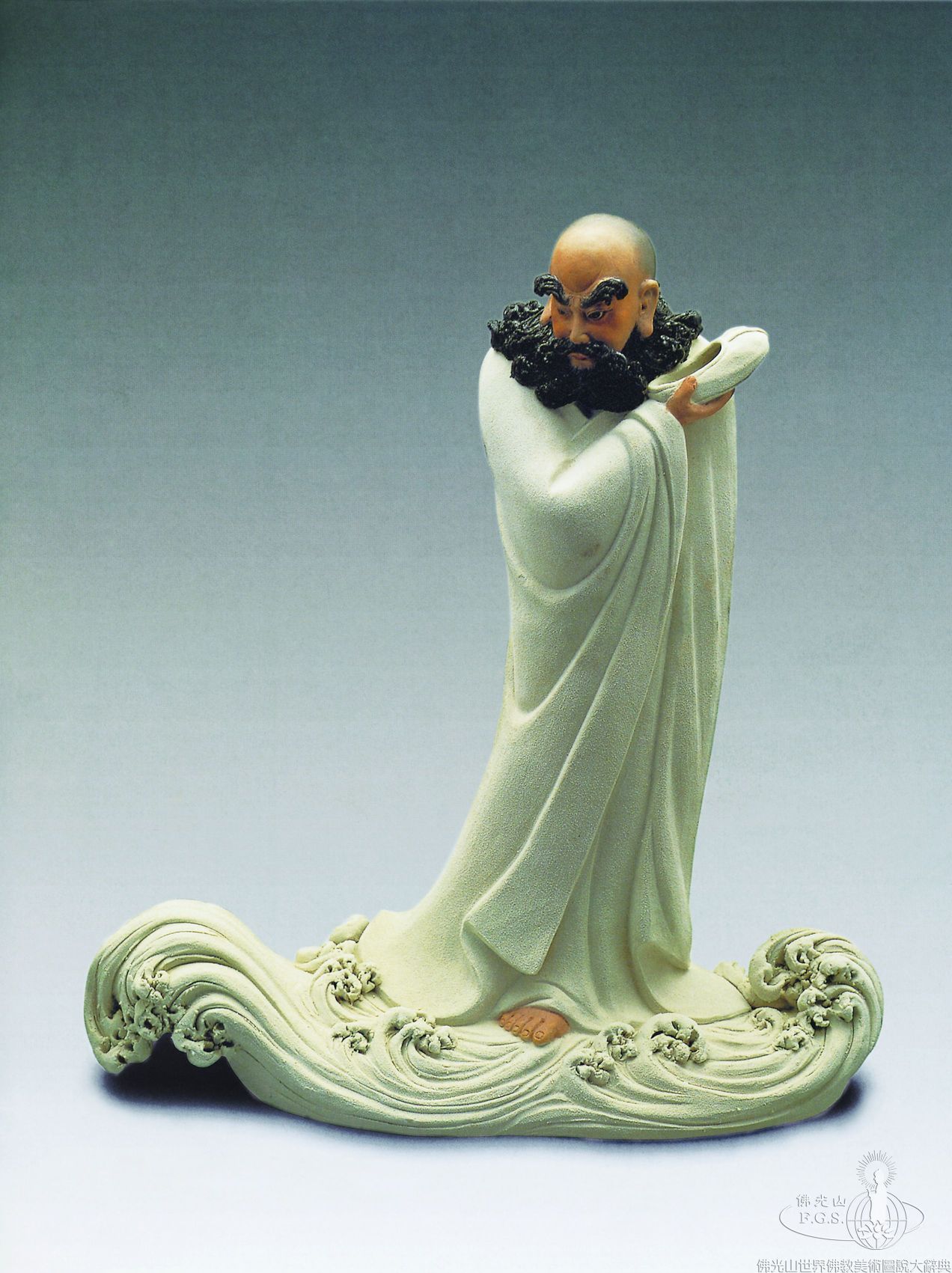

白瓷

|

| |

|

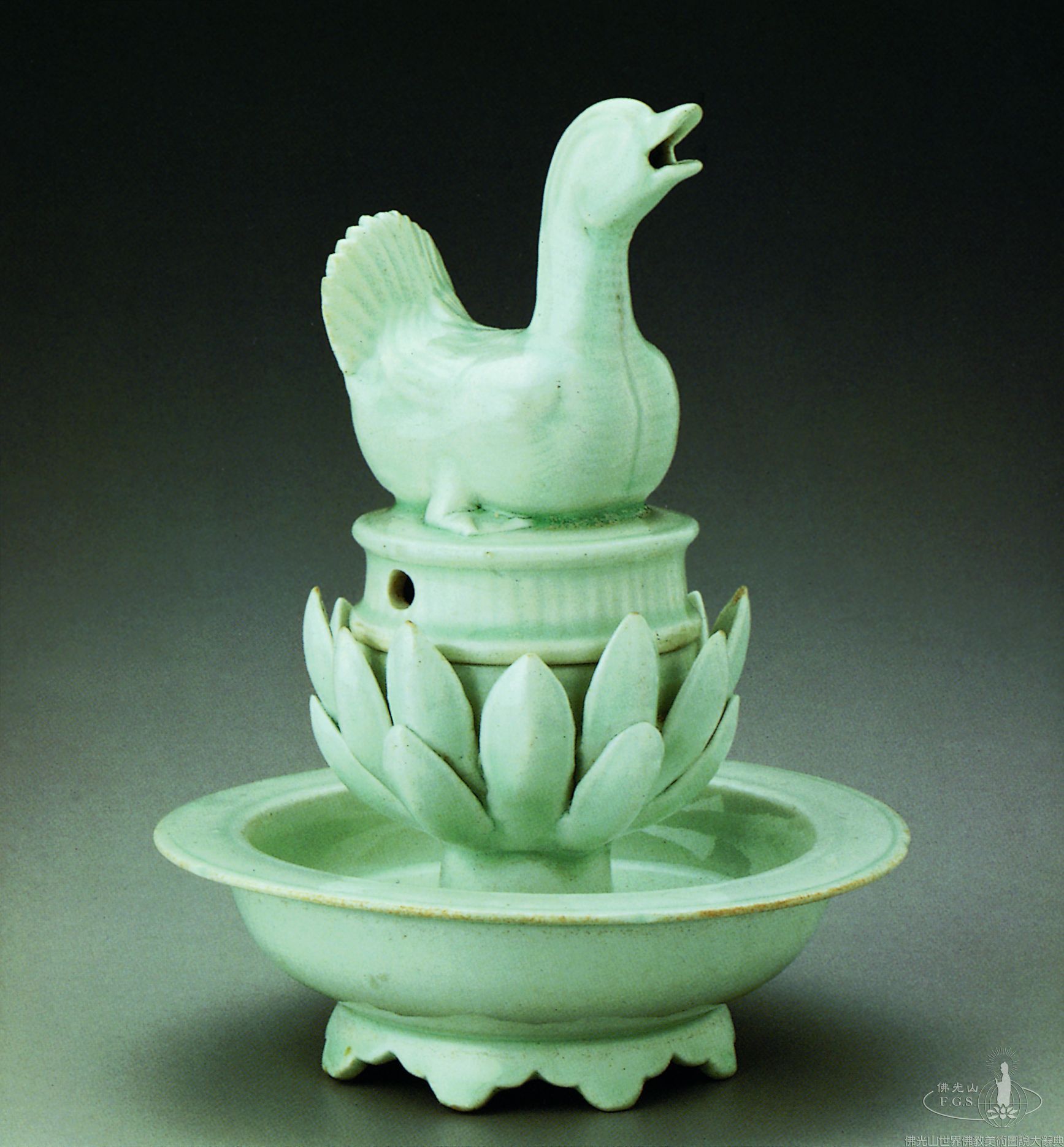

青瓷

|

| |

|

青白瓷

|

| |

|

青瓷

|

| |

|

工藝技法─陶瓷工藝之顏色釉

顏色釉

主要是在釉中加入金屬氧化物,並且運用不同的溫度和窯爐的燒製氣氛,產生各具特色和色澤的瓷器。顏色釉以燒成溫度劃分,而有高溫釉、中溫釉和低溫釉等。

1. 青釉

又稱青瓷釉。以鐵化合物為著色劑,約1250至1320度高溫燒窯。青瓷釉是中國瓷器中最早出現的顏色釉。習慣上,青瓷的色澤,依肉眼反映的顏色,分別稱為天青、粉青、豆青、翠青、梅子青等。

2. 白釉

在生坯的器皿上施透明釉後入窯經高溫燒成白瓷。古代白瓷因胎體和透明釉內所含微量的元素不同,而顯現不同程度的白色,如景德鎮窯所燒青白瓷,白釉中泛微青、福建德化窯白瓷呈現「豬油白」,而北宋定窯白瓷被稱為「牙白」,是因為白釉呈現微黃色調。現代人開發各種化學釉料和輔助料,使白瓷表面的呈色,更加多元化,「乳濁釉」即為其實例之一。

3. 青白釉

又稱影青、映青、隱青。北宋時江西景德鎮創燒的一種瓷器,興盛至宋、元。由於含鐵量較多,釉色白中帶青而得此名。通常釉層細薄,釉表面肉眼可見細小冰裂紋。

4. 影青瓷

與「青白瓷」同。見「青白釉」。

5. 青花

又稱青白花瓷、釉下藍、釉裡青,屬釉下彩瓷。創燒於唐,興於元、明、清。青花瓷是在坯體上以鈷藍釉描繪紋飾,再覆透明釉後,經高溫燒製而成,顯現出「色白花青」之稱的藍色花紋。鈷藍料釉具有無毒、呈色穩定、色澤鮮麗、燒成率高等特點,故多作餐具、茶具或陳列品。

6. 紅釉

常見紅釉瓷器的著色劑有銅元素或鐵元素,在高溫或低溫之下燒窯,反映的呈色和質感不一致。明初所燒紅釉瓷胎質纖細、色澤鮮紅,尤其在永樂(1403~1424)、宣德、成化年間燒的單色紅釉瓷,被視為當時瓷器中名貴的品種。

7. 黑釉

黑釉是以氧化鐵為主要著色劑,以高溫、經氧化焰燒製,呈純黑色。始見於東漢(25~220)晚期,盛於唐、宋,尤其宋代福建境內相當多的窯址,燒造出品質特佳的黑釉瓷,如建窯黑碗、茶洋窯茶盞等特別受到茶人的青睞。

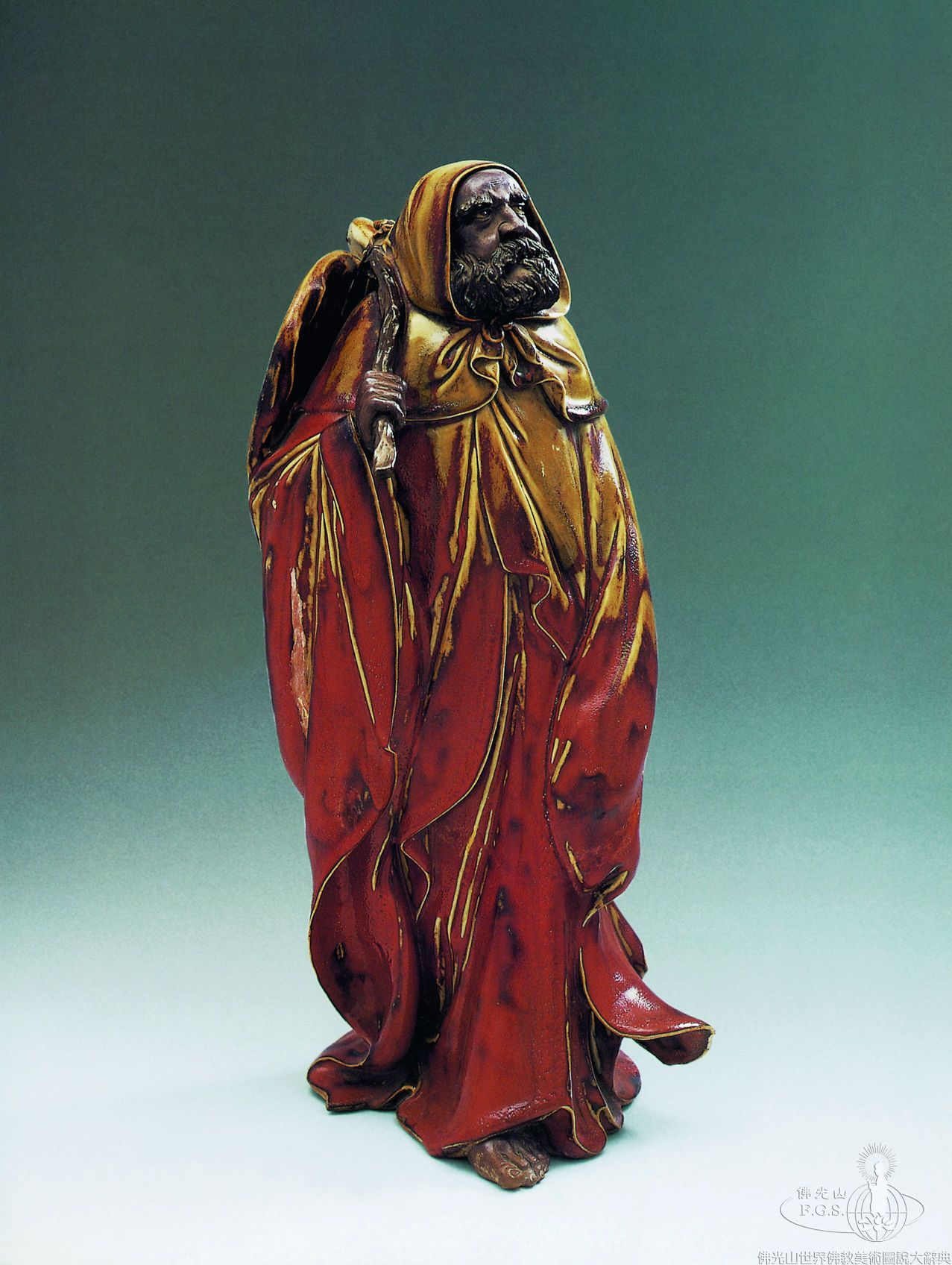

8. 素三彩

在白色胎表面施以黃、赭、綠、藍和紫等色。通常以黃、綠和紫色調為主,不用或少用紅色,故稱為素三彩,又稱澆黃三彩、嬌黃三彩。

9. 唐三彩

唐代時,施於陶製品的多色釉,以黃、綠、白三色為主,故稱唐三彩。唐三彩是經素燒和釉燒二次燒成,其色調富麗,裝飾優美,對後世的陶器工藝貢獻很大。唐三彩陶的出現和興盛,正與大唐帝國的興亡一致。

10. 彩瓷

亦稱彩繪瓷。在瓷器表面施以彩繪,分為釉下彩和釉上彩兩大類。分別始於唐和宋。明清時期的彩瓷極為興盛,尤以景德鎮窯成品最佳。

11. 琉璃釉

始見於戰國時期,屬低溫釉。以石英為主釉料,鉛為助熔劑,鐵、鈷及錳為著色劑,於低溫燒製而成。明清時期的琉璃釉多用於宮廷、佛教建築以及佛塔供具等。

12. 珍珠釉點彩

瓷器裝飾技法之一。珍珠釉為一種白如珍珠色的釉彩,點彩是於整體珍珠釉彩上的局部,再施以其他色釉。

技法

1. 刻花

陶瓷器裝飾工藝技法之一。在尚未乾透的器坯體上,以工具刻出紋路,再施釉入窯燒製。宋代(960~1279)許多窯場製作了紋飾美麗、深淺不同程度的刻花瓷器,以耀州窯青瓷作品最具代表性。

2. 貼花

又稱模印貼花、模塑貼花。中國陶瓷器裝飾工藝技法之一。貼花是將模印或捏塑的各種紋樣之泥片,用模印、塑印等方法製成各式紋飾,再用泥漿黏貼在已成型的器坯體表面,施釉、入窯燒製而成。

3. 堆塑

又稱堆貼、塑貼或堆雕,製作技法與貼花方式雷同。引出或者塑出立體的紋飾,貼在坯體上的一種裝飾方法。

4. 鏤雕

又稱透雕、鏤空。於器物上透空雕出各式圖案及紋樣。所刻紋飾透空器壁謂之全鏤或通花。僅淺刻或刻至器壁的一半,則稱為半鏤。漢代到魏晉(220~420)時期的各式陶瓷薰爐都可見透雕紋飾。此技法亦用於其他材質,如玉器、金屬器、木製品等。

|