內文搜尋 >

頁 碼:6/2_634

|

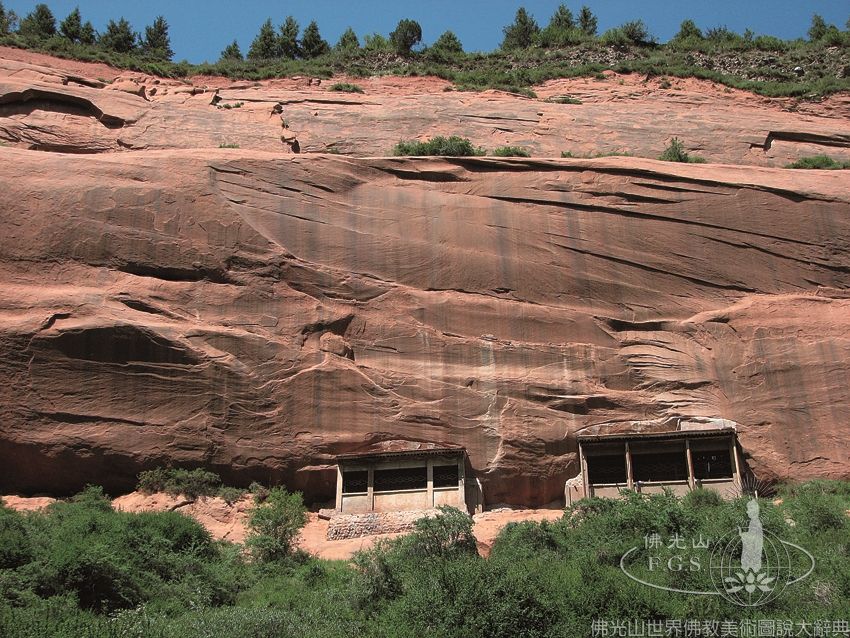

金塔寺石窟

甘肅肅南

|

| |

|

金塔寺石窟東窟中心柱右面上層龕三佛

北魏(386~534)

|

| |

|

金塔寺石窟

jin ta si shi ku

位於甘肅省張掖市肅南裕固族自治縣。距馬蹄寺26公里左右,是張掖南山祁連山石窟中最早的一處石窟群。兩個規模較大的洞窟開鑿在山谷的峭壁上,一般稱為東、西二窟。兩窟坐北朝南,距地面高約60公尺,均為平面近方形的中心柱窟。洞窟一說開鑿於北涼時期(397~439),窟內造像、壁畫等遺跡的內容豐富,保存相對比較完好。

東窟寬9.7公尺,高6.05公尺,殘深7.65公尺。覆斗式頂,窟內中部鑿一中心方柱直通窟頂。因山崖崩塌,中心柱幾乎裸露於山崖的邊沿,原來是否有前室現已不可考。

窟內四壁沒有開龕,僅在中心柱的四面分上中下三層開龕造像。下層每面正中各開一個圓拱形大龕,各龕內塑有一結跏趺坐佛,東、南、西面龕外兩側各立一脇侍菩薩,北面各塑一弟子立像。四面龕頂兩側各懸塑飛天三至四身,相向作凌空飛舞之勢。大部分保存完好。從殘破處可以看出,造像為木骨泥塑,並有後世重新彩繪的痕跡。中上兩層龕型漸小。中層每面並排鑿三個圓拱形淺龕,每龕內塑一佛,佛的面相略顯修長,或交腳,或結跏趺坐在佛座之上,南東西三面龕外各塑一脇侍菩薩,中心柱背面三龕外塑千佛。

上層東、南、北面塑十佛和十菩薩,為北朝(386~581)遺存;西面的五佛則為元代(1271~1368)補塑。龕外各層空間壁面上,又滿塑小佛、菩薩和飛天。這些造像或坐或立,其神態有的沉思,有的肅穆,還有的面帶微笑,似有所悟。

窟內現存於四壁的繪畫有兩層。底層內容,由現存痕跡可看出,原來南東西三壁正中均繪簡單的一佛二菩薩說法圖,周圍滿繪布局整齊、排列有序的千佛,均著土紅色的通肩袈裟。上層現存壁畫千佛像,為元代重繪。壁面上存有清嘉慶十八年(1813)的墨書榜題一方:「嘉慶十八年五月十三日張滿寨眾姓發願金塔聖境祈雨默佑蒼生沱謗金北風在此請師巫清祝雲行雨施獻牲進香眾姓弟子□□□□」。此外,窟內還有多處題記,最大的一方在西壁,記載了明嘉靖年間(1522~1566),此地有一和尚悲憫寺院的破敗,佛像不整,因而募集捐資重修洞窟,妝塑金身。

西窟形制與東窟基本相同,只是規模較東窟略小,寬7.9公尺,高4.3公尺,殘深3.9公尺。窟內中心柱也分三層造像,造像大同小異。下層每面正中鑿一圓拱形大龕,每龕內塑一佛,均結跏趺坐,龕外兩側分別塑一菩薩立像及密迹金剛像。中層南面龕內塑一佛,結跏趺坐,龕外兩側各塑一脇侍菩薩。北面龕內塑一交腳彌勒佛,龕外兩側上下各塑二菩薩及二弟子,菩薩和弟子均為坐式。東面龕內塑一佛,善跏趺坐,龕外兩側各塑結跏趺坐四菩薩。西面龕內塑左舒相坐姿的思惟菩薩,龕外兩側亦各塑結跏趺坐的四菩薩。上層每面塑千佛或菩薩。

窟內四壁現存三層壁畫,由殘痕知,下層正中繪簡單的一佛二菩薩說法圖,周圍繪千佛,與東窟底層壁畫內容相同。中層與上層彩繪千佛,由其特點分析,為西夏時期(1032~1227)所作。窟頂繪飛天,並圍繞中心方柱四面頂上滿繪排列整齊、作半跪式的供養菩薩數十身,這是開窟時的原作。

從兩窟的造像風格和組合方式上看,與莫高窟、天梯山等地石窟早期窟龕中出現的題材接近,說明了涼州(今甘肅武威)造像樣式的承傳脈絡。中心柱造龕、四壁作畫的形式,表明了其與龜茲石窟的關係較為密切。此外,尚另有西夏時期的作品。泥塑造像雖多經後代重妝,但原貌猶存,題材之豐富,裝飾塑造之堂皇富麗為河西所少見。

金塔寺東、西二窟的石窟藝術,不論從窟形的演變發展,或窟內遺蹟的特徵來看,在新疆到河西早期石窟藝術的交流融合中,都具有一定的代表性。

|

|